——基于南宁市认定指标体标的调查研究

广西壮族自治区南宁市学生资助管理中心:梁学毅

【摘要】为完善覆盖全学段学生资助体系,各地强化普通高中家庭经济困难学生量化认定工作。南宁市以数字化转型为抓手,着力解决认定标准不统一、流程欠透明、操作欠规范及部门信息壁垒等突出问题。文章系统分析南宁市现行普通高中困难学生量化认定指标体系存在的不足,从数字化转型视角提出优化原则及实施路径,为提升学生资助工作的精准性、科学性提供有益参考。

【关键词】普通高中;学生资助;调查研究

构建健全的学生资助机制是促进基础教育高质量发展的关键,对保障学前教育普惠性发展、义务教育均衡发展以及高中阶段教育全面覆盖发挥着不可替代的作用。党的十八大以来,我国已建成基础教育全学段、全学校、全困难群体的学生资助体系,资助精准度和保障水平持续提升。南宁市作为广西量化认定试点城市,通过构建数据驱动的认定指标体系,探索提升认定科学性的实践路径。本文基于南宁市普通高中困难学生资助认定指标体系的现状调研,分析当前存在的问题并提出优化建议,旨在为量化认定的智能化发展提供支撑和实践参考,助力学生资助工作的高质量发展。

一、南宁市普通高中家庭经济困难学生量化认定工作的现状

(一)制度建设情况

南宁市家庭经济困难学生认定工作已形成较为完善的量化认定体系。2016年3月,南宁市印发《家庭经济困难学生资助对象精准评估认定工作方案》,初步建立困难学生量化认定的框架;2021年11月,出台《南宁市学生资助对象精准评估认定工作规范(试行)》,进一步明确和规范评估认定方法。

(二)资助对象认定工作实施情况

一是明确评定对象。南宁市困难学生认定工作主要针对无法通过全国、广西、南宁市三级资助系统比对获取标签身份的其他家庭经济困难学生。二是收集评定新信息。量化认定的主要依据是学生填写的《家庭经济困难情况认定和资助申请表》。三是制订评定标准。南宁市经济困难学生资助对象评估认定将受助对象分为保证资助对象、优先资助对象、一般困难资助对象3个档次。一般困难的资助对象量化认定指标主要参照教育部等六部门印发的《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》的认定依据进行设置,从家庭收入来源、家庭主要成员健康状况、家庭抚养情况、家庭赡养情况、其他家庭情况、学生在校表现、生活消费等7个方面设置26个具体指标进行打分,并通过班级民主评议和学校申请情况量化相应分值,结合资助名额,在量化测评总分中按从高到低的顺序选出符合条件的家庭经济困难学生,最终确定其受助资格、受助档次和受助金额。

二、调研实施和调研内容

南宁市通过构建量化认定体系提升资助管理效能,但在指标精细化、数据协同机制及评估流程等方面仍存在优化空间。本文参考相关研究,综合运用数据分析、问卷调查与深度访谈等方法,选取兼具典型性与便利性的样本,系统调研普通高中的资助认定实践[1]。

具体调研方法包括:设计问卷和调查表,面向资助教师、受助学生、家长对南宁市现行的大数据背景下普通高中家庭经济困难学生身份认定的实践征求意见、建议;召开资助教师和受助学生的座谈会,听取一线资助教师和受助学生对南宁市实施的认定指标体系的合理性、可操作性等方面的优化建议;选择一定数量的普通高中家庭经济困难学生作为样本进行调查,收集有关学生家庭经济情况、个人日常消费特征等方面的数据,为后续认定指标的调整、优化提供依据。

三、数据分析及发现的主要问题

通过对南宁市普通高中家庭经济困难学生量化认定工作的深入调研和数据分析,可以发现现行认定指标体系在实施过程中主要存在以下三个方面的突出问题。

(一)信息真实性核验困难

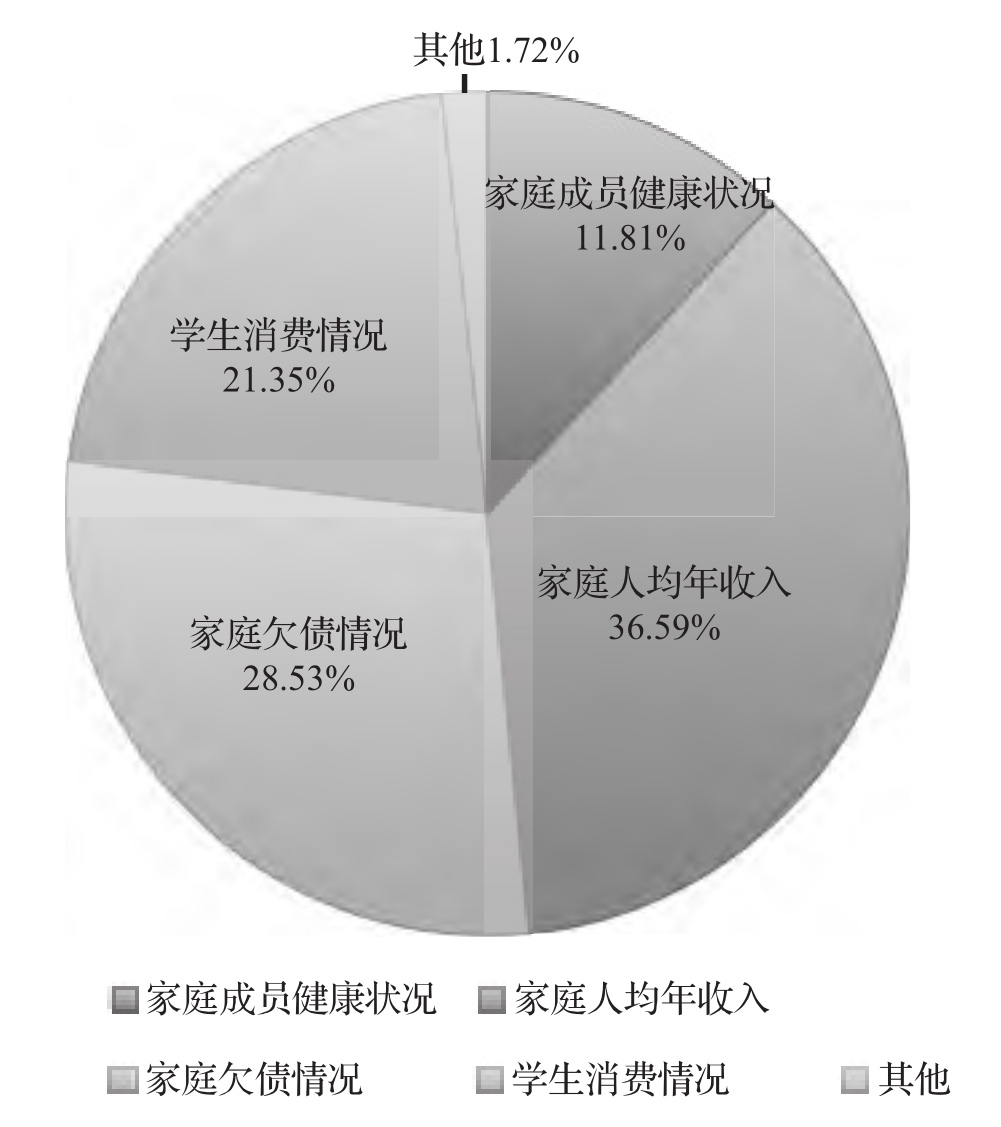

目前有关家庭经济收入、家庭欠债情况、学生消费情况等指标的信息主要依赖学生或家长填写,但这些信息的准确性和真实性难以核实。如图1所示,调查显示,家庭人均年收入和家庭欠债情况是材料填写准确度较低、核实难度较大的两项内容,再者是学生消费情况和家庭成员健康状况。首先,家庭收入情况是量化认定的重要指标,但由于许多家庭的收入来源不稳定或缺乏规范的收入证明,导致该项信息的准确性难以保障,成为核实的主要难点。其次,家庭欠债情况涉及的项目多样且核实渠道有限,如私人借贷、非正规借款等难以通过正规数据渠道进行验证,容易引发信息不完整或不真实的问题。再次,家庭成员健康状况是认定指标的重要内容,但学生或家长对疾病的描述可能存在主观性,核实病历或医疗记录需要较高的协调成本。最后,其他情况包括家庭突发事件、不可抗力因素等,这类信息尽管占比相对较小,但涉及的特殊性问题较多,核实时需要额外的精力和资源。综上,以上信息主观性较强,在不同学校的认定过程中存在较大差异,导致评定标准的不统一。

图1:“您认为一般家庭经济困难(非标签类)学生在填写信息过程中,哪些信息填写的准确度相对不高、核实困难?”调查数据情况

(二)指标设置科学性不足

一是认定指标的分类和赋分不够精准,经济困难等次划分不合理。目前,在实践过程中可能出现同一个分值档次的学生人数较多,但资助指标有限的情况;同时,由于没有设置最低量化认定的分值,在资助指标充裕的情况下,可能出现少数分值较低的学生也享受资助的情况。如表1所示,以2023年秋季学期为例,在南宁市32182名受助学生中,36.69%(11807人)为非标签类困难生,其中0~39分占10.08%(1190人),40~59分占41.86%(4942人),60~79分占30.81%(3638人),80分以上占17.25%(2037人)。数据表明,同分值学生扎堆现象突出,40~59分区间占比超四成。此外,低分获助学生的家庭多因收入低或刚性支出高导致经济困难,但因其证明材料单一(仅满足部分得分项)导致评分偏低,影响资助匹配的精准度;同时,资助指标分配未设最低分值阈值,易出现资助资源错配的情况。

表1 2023年秋季学期南宁市非标签类困难生评分情况

二是个别指标重复设置。如“家庭主要成员健康状况”和“家庭成员患重大疾病”两个指标存在重叠的情况。

三是个别指标赋分权重过大,易造成权重失衡。如残疾学生、残疾人子女两类学生只需要家长承诺家庭经济困难,不需要对其他指标进行打分即可获得90分的高分;单亲家庭赋分为40分。

四是部分指标与现行政策不符。如“计生家庭子女”赋分指标与现行政策脱节,缺乏继续设置的合理性和应用价值。

(三)其他实施问题

除上述核心问题外,在具体实施层面还存在若干亟待解决的痛点:部门间数据共享机制不畅导致的信息孤岛现象,这使得教育部门难以获取民政、医保等关键部门的权威数据;认定标准在执行过程中存在明显的校际差异,不同学校对同一指标的理解和把握尺度不一;动态调整机制的缺失使认定指标体系难以及时响应社会经济形势的变化和学生家庭困难状况的变动。

四、对策建议

通过借鉴先进地区和高校的经验做法,结合针对南宁市72所普通高中开展的调查问卷结果,项目组系统分析现有认定指标体系的实际运行情况及存在问题。在此基础上,项目组明确南宁市困难学生量化认定指标体系调整优化的原则和内容,为认定指标体系的进一步完善提供了科学依据和实践参考。

(一)认定指标体系构建的原则

认定指标体系构建遵循以下核心原则。第一,科学性原则。要求指标设计系统严谨,能精准反映学生家庭经济实况。第二,选择性原则。强调聚焦可量化指标,避免冗余评估。第三,独立性原则。确保各指标互不交叉、层次清晰。第四,客观性原则。主张基于事实数据进行评估,杜绝主观臆断。第五,规范性原则。通过统一标准降低人为偏差,保障结果的公信力。第六,可操作性原则。注重指标的可执行性,兼顾未来数字化升级的需求。第七,便利性原则。兼顾申请材料的易得性与审核流程的高效性,构建“家长易提供—学校易核验”的双向友好机制[2]。这些原则共同锚定精准资助目标,形成从理论设计到实践落地的完整闭环。

(二)认定指标体系的优化

1.完善量化认定指标体系

破解经济困难学生认定难题的核心在于建立多维度的评估框架。在影响学生家庭经济状况的诸多要素中,既包含可量化的刚性指标,也涉及需要质性描述的柔性因素,这要求评估框架必须实现量化数据与质性分析的有机统一。

在具体实践中,需要系统考量三个维度:一是学生的家庭结构特征(如赡养人口数、特殊群体标识),二是学生的家庭成员生存状态(如健康状况、就业稳定性及创收能力),三是学生的个体发展需求(如学习性支出、基本生活成本等)[3]。

在充分调查的基础上,可以参考《广西壮族自治区家庭经济困难学生认定实施办法》(桂教规范〔2023〕16号)第七条的规定,将一般家庭经济困难学生量化认定指标按照家庭经济因素(如家庭收入、刚性支出、车辆及住房等财产、债务)、地区经济社会发展水平因素(如就读地城乡居民最低生活保障标准)、突发状况因素(如家庭遭受重大自然灾害、突发意外事件)、学生消费因素(如在校伙食消费、衣着、是否持有高档电子产品)、其他影响家庭经济状况的有关因素(如父母职业、父母健康情况、家庭赡养老人情况、家庭抚养子女情况)等进行重构,并可以参考广西壮族自治区民政厅印发的《广西壮族自治区居民家庭经济状况核对操作规程》《广西壮族自治区最低生活保障审核认定操作规程(试行)》《广西壮族自治区低保边缘家庭和支出型困难家庭审核认定办法(试行)》等文件,科学合理地分配各项指标的权重,通过量化分值体现认定结果。

2.科学设置困难等次分值区间

为进一步增强量化认定结果的权威性,避免出现“凡申请必得资助”的情况,可以按照一定比例划分特别困难、比较困难、一般困难和不困难的分值区间,便于各学校据此判定学生的困难等次,确保既能精准识别真正需要帮助的学生,又能避免资源的浪费和错配。

3.强化其他辅助认定工作效能

一方面继续保留学生家长诚信承诺,另一方面进一步通过入户调查、邻里访问、信函索证等方式核实困难学生的家庭经济状况,最终通过班级、学校两级评议,确定申请人的量化评估最终得分和困难等次,以切实提高量化认定的精准度。

优化家庭经济困难学生量化认定指标体系对于提高认定的准确性、增强透明度和公信力、提高工作效率、促进教育公平等方面具有重要意义。通过科学合理地构建和应用这一指标体系,可以更加有效地开展学生资助工作,为家庭经济困难学生提供更加有力的支持和帮助。

结语

总体而言,全国已基本形成根据学生需求分档设置资助标准,加大对特殊困难学生的支持力度,推动资助管理信息系统的数字化升级,由教育、财政、审计、纪检等多部门协作监督的资助体系格局。然而,随着资助政策覆盖面的扩大和资金规模的增加,困难学生认定工作面临新的挑战,特别是在精准分档和减少主观因素干扰方面亟待优化。广西学生资助管理中心开展普通高中困难学生量化认定试点工作,南宁市积极响应,为探索以数据驱动提升认定工作的科学性和规范性提供了有益参考。

【参考文献】

[1]苏铭玉,于丹,卢诗华. 广西特殊教育学生资助现状调查及对策研究[J].广西教育,2024(9):19—24.

[2]邹佳人,李超,邓文锋,等. 量化指标助力精准认定家庭经济困难学生:现状与思考:以嘉应学院为例[J].嘉应学院学报,2019,37(5):107—113.

[3]苏驾云. 广西壮族自治区家庭经济困难学生认定量化标准体系构建研究[J].教育界,2025(3):11—13,40.

(来源:《教育界》2025年第14期(总第598期))