林子晖1,张中玉2

(1.北京外国语大学财务处;2.山东财经大学财政税务学院)

【摘要】新时代高校学生资助政策目标已由“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的单一维度,向经济保障与资助育人融合方向延伸。本研究基于马斯洛的需求层次理论,系统探讨了家庭经济困难学生在生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求及自我实现需求五个维度的现状,剖析了现行资助政策在动态调整机制、资金来源渠道、育人功能转化等方面的实践困境。研究发现,现行政策存在资助标准更新滞后、精神激励体系缺失、差异化供给精准度不足等突出问题,亟待构建保障型、育人型、发展型“三位一体”的资助体系。据此提出建立资金标准动态调整机制、完善心理健康支持系统、创新有偿资助渠道等优化策略,为提升资助育人效能、促进教育公平提供兼具理论价值与实践意义的解决方案。

【关键词】需求层次理论;高校学生资助;精准资助;资助育人;政策优化

党的十八大以来,我国高校学生资助政策体系持续完善,全面兑现了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的政策承诺。但随着经济社会的发展,心理健康、人际交往、综合能力等非经济性需求已成为影响家庭经济困难学生全面发展的重要因素。而当前资助政策体系仍主要聚焦物质层面保障,缺少对精神培育、能力发展等需求维度的关注。基于需求层次理论框架,新时代学生资助政策体系亟须构建兼顾学生不同层次需求的响应机制,将经济资助与育人功能有机融合,最终实现家庭经济困难学生的全面发展目标。

一、理论基础:需求层次理论

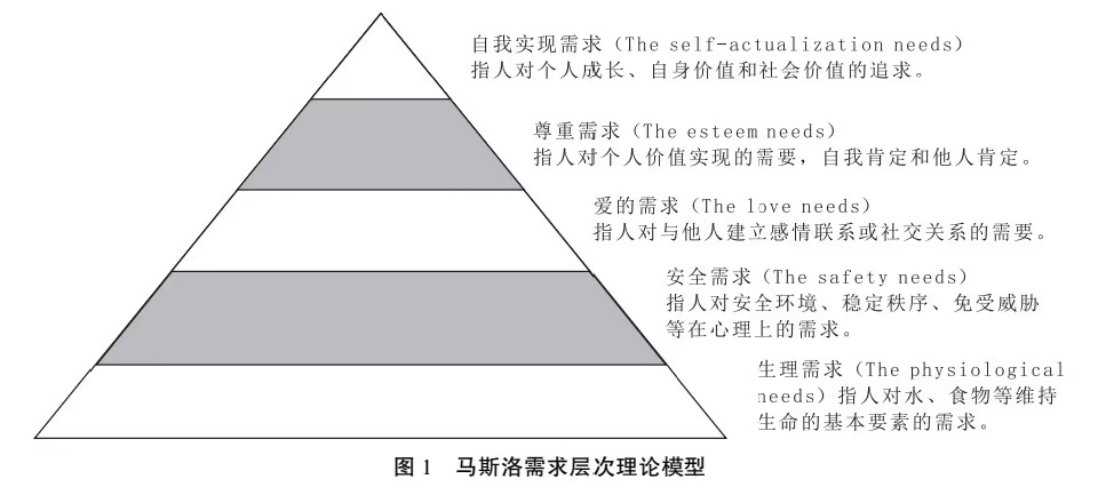

需求层次理论由美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛于1943年在《人类动机理论》中系统阐释。该理论将人的需求由低到高划分为五个层级,具体包括:生理需求(The physiological needs)、安全需求(The safety needs)、爱的需求(The love needs)、尊重需求(The esteem needs)以及自我实现需求(The need for self-actualization),各需求层级的结构分布如图1所示。生理需求是指人对水、食物等维持生命的基本要素的需求;安全需求是指人对安全环境、稳定秩序、免受威胁等心理上的需求;爱的需求是指人对与他人建立感情联系或社交关系的需要;尊重需求是指人对个人价值实现的需要,包括自我肯定和他人肯定;自我实现需求是指人对个人成长、自身价值和社会价值的追求。

1970年,马斯洛进一步将人的需求扩展为由低到高的七个层级:生理需求(Physiologica lNeeds)、安全需求(Safety Needs)、隶属于爱的需求(Belongingness and Love Needs)、自尊需求(Self- Esteem Needs)、知的需求(Need to Know)、美的需求(Aesthetic Needs)以及自我实现需求(SelfActualization Needs)。 无论其理论模型如何演变,马斯洛始终强调需求层级的关联性逻辑:人的需求在重要性层次与需要满足顺序上存在明确差异;当低层次的需求获得充分满足后,更高层次的需求才会显现。

该理论虽对社会发展具有积极的指导价值,但在实际应用中仍存在一定局限性。例如,在现实情境中,需求层次之间并不存在严格的递进顺序,层次提升过程也并非完全遵循单一线性轨迹。例如,高校家庭经济困难学生作为特定群体,其年龄集中在18—25岁区间,正处于社会心理转型的关键阶段。经济压力与学业竞争的双重作用,导致其需求呈现多维交织的复杂特性。因此,马斯洛关于需求层次差异和需求满足顺序的理论预设,可能难以完全适用于分析当前高校家庭经济困难学生的需求特征。然而值得注意的是,该群体的需求特质在马斯洛需求层次理论的各个层次中,仍能映射出差异化的问题表征及具体需求。

基于此,本研究拟结合马斯洛的需求层次理论,立足高校家庭经济困难学生群体的需求特征,从生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求及自我实现需求五个层次开展针对性研究。

二、资助需求:家庭经济困难学生需求层次分析

近年来,随着经济社会的快速发展,家庭经济困难学生的需求呈现出复杂性与多层次性特征,而非传统理论预设的单一线性递进模式。实践表明,当前高校家庭经济困难学生的多层次资助需求存在显著交叉性。

(一)生理需求满足的持续性困境

现行学生资助政策虽已基本覆盖学费、住宿费及日常生活开支等基本费用,但学习用品、生活用品等发展性消费支出仍对家庭经济困难学生及家庭造成较大的经济压力。 这反映出当前资助政策体系对学生发展性消费需求的满足程度不高,致使此类学生仍需在学习生活中严格控制日常生活支出。该困境可能引发焦虑情绪、睡眠质量下降等身心问题,导致学习压力加剧,同时可能因经济拮据而忽视疾病预防或延误治疗时机,其生理需求仍存在较大的满足空间。 需特别强调的是,生理需求作为所有需求的基础层级,如果长期无法满足,将导致家庭经济困难学生持续陷入生存焦虑状态,阻碍其向安全需求层次的进阶。

(二)安全需求的全面保障缺位

安全需求主要包含物质和精神两个层面。物质上的安全需求体现为家庭经济困难学生对于稳定物质保障的渴望,具体表现为经济稳定与无压状态的诉求;精神上的安全需求主要指避免因经济困境产生心理压力与焦虑的诉求。物质条件的相对匮乏导致家庭经济困难学生在学习、生活及社交中普遍存在患得患失现象,因无力承担课外活动开支(如同学聚餐等),往往陷入社交边缘化与自我孤立状态,形成安全感的持续性缺失,难以真正融入周边环境。校园环境易异化为压力源而非避风港,致使学生主动逃避集体活动,客观上加剧自卑心理。 长期安全感的缺乏可能诱发三种典型表现:产生“过度警觉”心理(如对他人意图异常敏感)、形成回避型人格特质(如拒绝接受帮助),或采取极端行为模式(如超负荷兼职)以试图重获生活掌控权。

(三)社交需求的构建路径阻隔

家庭经济困难学生多来自农村或偏远地区,进入大学后需适应复杂的学习生活环境和人际关系。但由于经济条件的限制和社交技巧的不足,这类学生往往难以迅速适应环境变化并融入新的校园环境。出于对暴露经济窘境的担忧,这类学生常主动回避社交活动。与此同时,他们在人际交往中容易产生自卑心理,与老师和同学交往过程中往往表现出过度敏感和信任缺失,此类特质容易引发人际矛盾,导致其无法参与校园活动,严重影响了其社交需求的满足。

(四)尊重需求的满足隐性缺失

获得他人肯定与尊重是人类精神层面的基本诉求。经济困境通过学业、社交等途径影响家庭经济困难学生的自我认知,一定程度上影响其自尊水平和自信程度。 部分家庭经济困难学生成为自尊与自卑的矛盾体,表面上表现出过强的自尊心,但内心却潜藏深刻的自卑感,渴望获得尊重与认可。然而在实际学习生活中,他们对被尊重的强烈诉求常被外界忽视,长期接受资助易形成“受助者”标签化压力,导致自我价值感持续弱化。在缺乏尊重支持的环境下,这些学生较难追求创造性发展目标,转而选择“稳妥生存路径”(如辍学务工),客观上限制了其人生发展的更多可能性。

(五)自我实现需求的结构性制约

家庭经济困难学生虽怀有通过自身奋斗改变命运的强烈愿望,但受经济条件限制,在专业学习、课外兴趣培养及个人综合能力提升等方面面临多重障碍。综合能力较弱与社会资源匮乏的双重困难,使得其在激烈的就业竞争中往往处于劣势地位。特别是在当前就业市场供需结构性矛盾突出的背景下,这种劣势地位会形成持续性的发展阻滞效应,最终导致其自我实现需求难以在竞争激烈的社会环境中得到充分满足,形成“理想与现实”“能力与机会”之间的持续性张力。

三、资助供给:现行高校学生资助政策分析

(一)现行高校资助政策及执行情况

2007年,《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》构建了我国高校学生资助政策体系框架,包括国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款等多种类型的资助形式,涵盖服兵役学生资助、基层就业学费补偿、师范生公费教育等特殊项目。2023年,教育部、财政部等部门联合印发《关于调整完善助学贷款有关政策的通知》和《关于做好2023年国家助学贷款免息及本金延期偿还工作的通知》,进一步完善国家助学贷款政策,通过提高贷款额度、实施免息及本金延期偿还等政策,切实减轻困难学生经济压力。2024年,教育部、财政部、人力资源社会保障部出台《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》,适时动态调整了国家资助标准,将本专科生国家奖学金奖励名额由每年6万名增加到12万名,奖励标准提升至每生每年10000元,国家励志奖学金奖励标准和国家助学金平均资助标准分别提高至每生每年6000元和3700元,同步扩大研究生国家奖学金覆盖面,强化财政投入力度,进一步缓解家庭经济困难学生的经济压力。

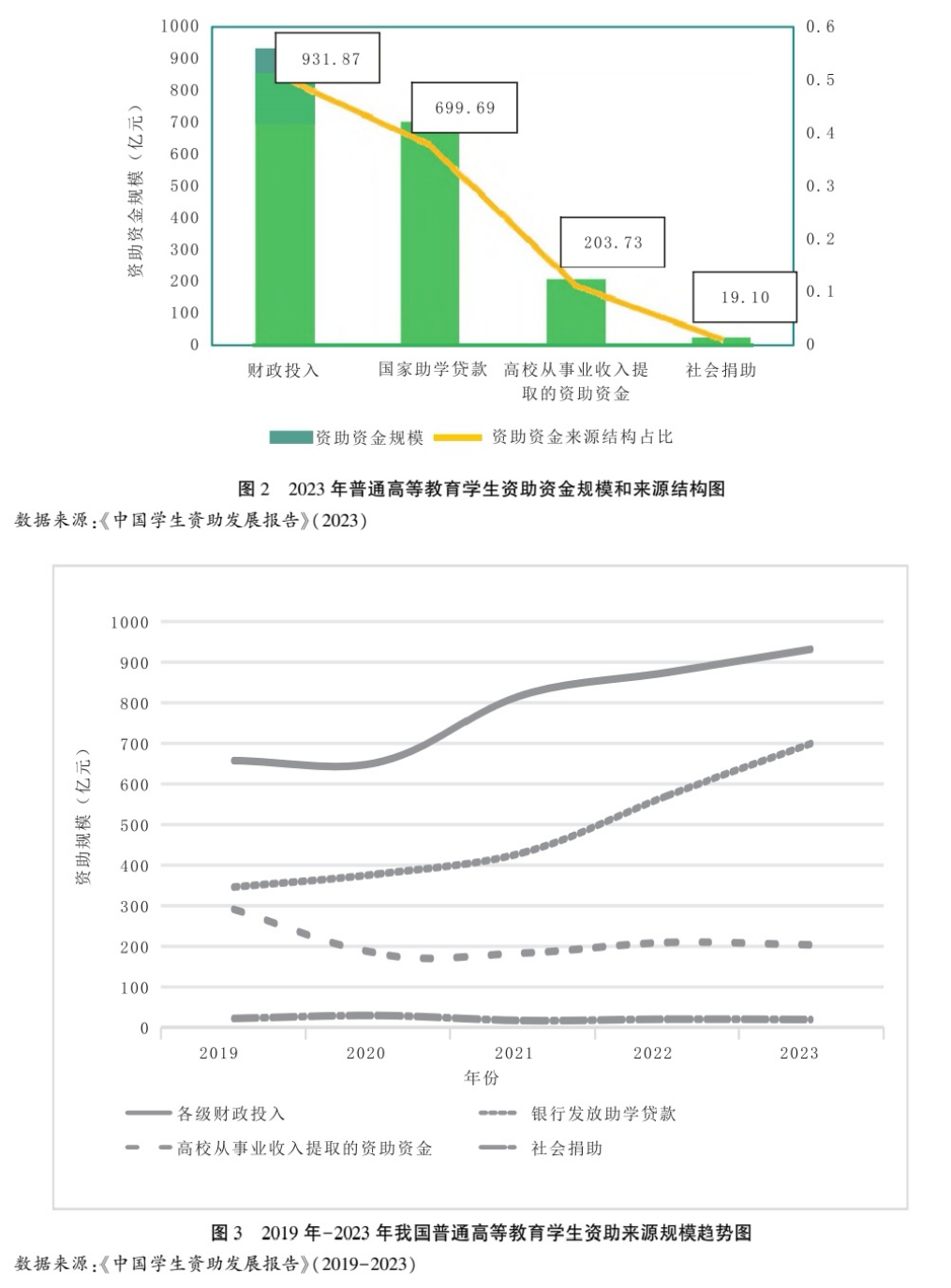

1. 资助资金来源分析

从资助资金来源看,2023年高等教育资助总规模达4529.63万人次,资助总额1854.38亿元。从2023年普通高等教育学生资助资金规模和来源结构图(图2)可以看出,财政投入931.87亿元,占比 50.25%;国家助学贷款699.69亿元,占比37.73%;高校从事业收入提取的资助资金203.73亿元,占比10.99%;社会捐助19.10亿元,占比1.03%。从2019年—2023年我国普通高等教育学生资助来源规模趋势图(图3)可以看出,近五年各级财政投入和银行发放助学贷款持续占据主导地位,资金规模逐年递增,体现政府与金融机构对学生资助的高度重视;高校从事业收入提取的资助资金与社会捐助占比较低且增长乏力,说明高校自主筹资能力和社会力量参与度仍有较大提升空间。

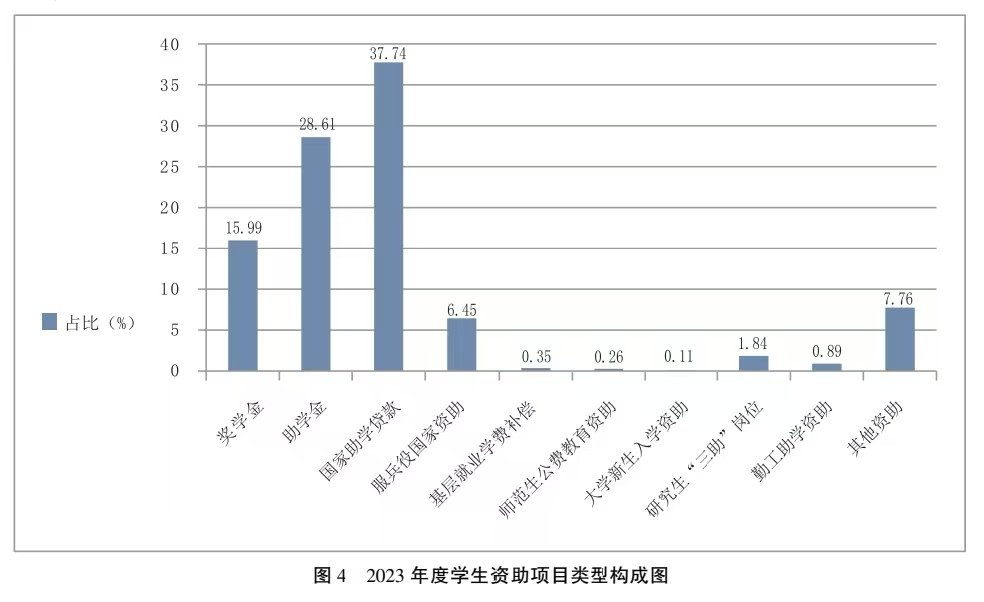

2. 资助项目类型分析

从资助项目类型看,2023年度学生资助体系构成(图4)如下:奖学金占比15.99%、助学金28.61%、国家助学贷款37.74%、服兵役国家资助6.45%、 基层就业学费补偿国家助学贷款代偿0.35%、师范生公费教育资助0.26%、大学新生入学资助0.11%、研究生“三助”岗位津贴资助1.84%、勤工助学资助0.89%、其他资助(含特殊困难补助、伙食补贴、学费减免、校内无息借款等)约占7.76%。数据分析显示:国家助学贷款占比稳居资助体系首位,凸显其作为学生资助主渠道的核心地位;助学金与奖学金分列第二、三位,其中助学金比例显著高于奖学金,直观体现资助政策的经济保障效能;其余资助类型虽总体占比相对较少,但涵盖兵役资助、基层就业补偿、师范生培养等多个专项领域,充分彰显我国学生资助政策的多维覆盖特征。

(二)现行高校资助政策存在问题

随着高等教育改革和发展的持续推进,高校学生资助政策随之持续完善,资助人数和金额均实现大幅增长,初步实现了“无一名学子因家庭经济状况而辍学”的目标,已从单一模式逐步演进为多元模式,但在具体执行中仍存在一系列问题。

第一,标准动态调整机制滞后。资助标准未随经济发展水平、物价水平等因素及时调整。《学生资助资金管理办法》明确规定国家各项学生资助政策应根据相关因素进行动态调整。但受近年财政形势等因素的影响,除助学贷款政策标准调整相对及时外,其他奖助学金标准动态调整机制尚未有效落实,现行资助标准与实际需求存在显著差距。数据显示,2024年全国居民人均消费性支出为28227元,而同期国家助学金平均资助标准为每生每年3700元,覆盖居民基本生活成本的13.11%,远低于全国居民人均消费支出水平,供需缺口显著。

第二,资金来源渠道单一化。当前资助资金来源以政府投入为主,渠道相对有限。2007年至今,高校学生资助规模不断扩大,但财政投入仍占据主导地位,社会资金投入虽有所增长,但总体占比依然偏小。与西方国家相比,我国在社会筹资的广度和深度上均存在较大差距,亟待建立有效的激励机制。实践中,受政府财力限制和教育成本增长等因素的影响,资助资金供给难以匹配受资助者的实际需求。

第三,资助类型结构失调化。现行资助体系呈现无偿资助主导的单一化特征,政策组合配置存在结构失衡。具体而言,现有资助框架中,多数资助类型采用无偿或准无偿形式,学生可无偿或以远低于应承担成本获得资助,具有权利义务对等特征的有偿资助长期处于辅助性地位。这种以无偿性为主导的资助结构,容易让学生滋生“等靠要”依赖心理,缺乏应有的感恩意识和自立自强精神,客观上弱化了资助政策的教育功能,同时制约了财政资金使用效益的最大化。

第四,物质精神保障失衡化。现行资助方式以物质资助为主,精神激励相对缺乏,呈现物质保障与精神激励的结构性失调。当前资助政策体系过度依赖经济资助的短期纾困,缺乏对贫困学生心理问题的关注,忽视学业帮扶、就业指导等综合性支持措施。尤为突出的是,部分政策在实施过程中存在损害学生自尊的现象,例如贫困认定环节要求学生当众陈述困境、相互比较困难程度等做法,构成对受助人格尊严的隐性伤害。

第五,实施手段精准度不足。现行资助体系存在执行精准度不足与手段单一化并存的突出问题。具体表现为:资助模式对受助学生差异化的资助需求的精确识别机制尚未健全,部分地区和高校在资助资金分配、资助政策执行层面存在“一刀切”的简单化操作倾向。在当前大数据背景下,资助工作的精准化识别、信息化管理、个性化服务等关键环节的提升进程明显滞后,难以满足受助群体多层次、多维度的现实需求。

四、资助路径:新时代学生资助政策体系构建思考

进入新时代,我国高校学生资助工作面临全新发展形势,学生资助政策体系应在适应环境变化的基础上,进一步关注人的全面发展、关注家庭经济困难学生的多层次需求,通过资助育人推动学生全面发展,形成具有中国特色、适应时代要求的高等教育资助体系。

(一)保障型体系夯基础,精准对接筑基需求

强化经济资助投入,升级保障型资助体系,更好满足家庭经济困难学生的生理与安全需求。 新时代学生资助工作需在确保家庭经济困难学生不失学的基础上,助力其获得更高质量的就学保障。第一,完善奖助学金标准动态调整机制。根据社会经济发展、生活成本变动等因素,在国家财力可承受范围内定期调整资助标准。第二,改革完善国家助学贷款政策。通过设立小额风险补偿金和贴息撬动大规模助学贷款,构建梯次化贷款体系,全面满足学生需求。对家庭经济困难学生的基本需求,提供在校期间全额贴息和风险补偿金;对所有学生的消费、培训、就业等发展性需求,提供低息贷款支持。此外,需充分借鉴美国过度扩张助学贷款规模的教训,采取稳步扩大助学贷款规模和贷款额度的渐进策略。第三,拓展资助资金来源。学生资助工作的持续健康发展,不能仅靠财政资金,而是需要全社会共同投入。在财政资金稳定投入基础上,强化其杠杆作用,引导社会力量共同参与学生资助体系建设。

(二)育人型工程塑内核,立体覆盖进阶需求

强化精神层面资助,构建育人型资助体系,针对性满足家庭经济困难学生的安全与社交需求。资助是手段,目的在育人。在解决经济困难的同时,更要关注家庭经济困难学生的精神需求,构建育人型资助体系。一方面,要建立针对家庭困难学生的心理健康支持系统。高校可通过创建心理档案、开设心理健康讲座和课程、提供心理辅导以及鼓励学生参加社团活动等措施,构建系统化的心理健康支持体系。另一方面,要构建全过程资助育人体系。在资助政策实施各环节融入育人功能,比如在助学金发放过程中融入感恩教育、在办理国家助学贷款过程中开展诚信和金融教育,在勤工助学过程中培养自强进取精神等,实现物质帮扶与价值引领的有机统一。

(三)长效型机制创生态,系统支撑高阶需求

强化综合素质提升,完善发展型资助体系,切实满足家庭经济困难学生尊重与自我实现需要。新时代学生资助体系需从保障型资助向发展型资助升级转型。在解决阶段性经济困难的基础上,着力提升学生综合素质并破解就业难题,实现资助育人的终极目标。第一,适度扩大间接资助项目的规模,强化服兵役教育资助、基层就业资助、公费师范生等国家资助政策的引导作用,鼓励学生投身国家战略领域,让其在接受资助的同时实现能力提升与价值认同。第二,强化勤工助学和“三助”政策的落实。高校应系统拓展助研、助学、助教岗位规模,深入挖掘与专业能力培养相契合的实践岗位并动态调整补助标准,让学生的劳动价值得以体现。第三,完善创业和就业培育体系。持续实施面向低收入家庭高校毕业生的“宏志助航计划”,采取“线上+线下”的就业培训,提高其综合能力。同步建立重点群体“一人一档”帮扶机制,确保就业帮扶措施精准触达目标群体。

【参考文献】

[1]Maslow,H.A theory of human motivation[J].Psychological Review,1943,50(03):370—396.

[2] 朱国云.组织理论:历史与流派(第二版) [M]. 南京:南京大学出版社,2014:115.

[3] 周彩云,孙婷婷,张琦.“精准思政”视角下构建核心素养导向的高校资助育人路径探索[J]. 教育财会研究,2021,32(05):58—64.

[4] 郑旭,袁峰. 基于马斯洛需求层次理论的贫困生群体研究[J]. 邢台职业技术学院学报,2016(05):38—40.

[5] 全国学生资助管理中心.中国学生资助发展报告(2023年)[EB/O- L ].(20231231) [20250225].https://www.xszz. c11046/edu.cn/ n168/content.html.

[6] 周赛君.从保障到发展:新时代提升高校资助育人实效的思考[J]. 教育财会研究,2021,32(05):65—69.

[7] 李好. 中美高等教育资助体系比较研究[D]. 武汉:武汉大学,2010:95—96.

[8] GOLDYBROWN S.Student loan debt statistics [EB/OL].(2019-10-21) [2025-02-25] https://www. studentdebtrelief.us/ student-loans/ student-debt-statistics/.

[9] 刘丹. 高校资助育人研究[D]. 昆明:昆明理工大学,2020:35—36.

(来源:《教育财会研究》第36卷第2期,2025年4月)