——基于亲社会行为视角的分析

李春玲1,高云浩2,邬娜3

(1.新疆中国社会科学院社会学研究所;2.中国社会科学院大学社会与民族学院;3.北京建筑大学机电与车辆工程学院)

【摘要】本文基于2017年“中国大学生追踪调查(PSCUS)”数据,从亲社会行为的视角探查高校学生资助的“立德树人”效果。研究发现,高校学生资助显著提升受助学生的亲社会行为水平,有利于培育利他主义的助人奉献品德,取得了显著的“立德树人”成效。但研究也发现,不同类型的学生资助发挥的“立德树人”作用有所不同:助困资助和自励资助更有利于培育无私奉献精神,奖励型资助增强“理性利他”意识,政策引导型资助则易导致“理性利己”倾向。进一步提升学生资助的精准化、针对性和公平性,将有利于资助育人在“立德树人”方面取得更好效果。

【关键词】高校学生资助;“立德树人”;亲社会行为;资助育人

一、问题的提出

教育是国之大计,培养什么人是教育的首要问题。党的十八大报告提出“立德树人是教育的根本任务”,习近平总书记进一步强调,“人才培养一定是育人和育才相统一的过程”[1]。学生资助政策作为教育政策的一部分,也必须围绕“立德树人”这一根本任务。2017年12月教育部发布《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》,将“资助育人”纳入“十大育人”体系之中,提出“坚持资助育人导向”,把“扶困”与“扶智”、“扶困”与“扶志”结合起来,“着力培养受助学生自立自强、诚实守信、知恩感恩、勇于担当的良好品质”[2]。

党的十八大以来,我国高校学生资助体系不断完善,资助人次和资助资金持续增加。据《2022年中国学生资助发展报告》,2022年普通高等学校受资助学生规模达到4588.24万人次,资助资金为1675.59亿元[3]。2024年,政府相关部门公布,将增加高等教育阶段奖助学金数量和提高资助标准,进一步完善覆盖全学段学生资助体系,让更多学生享受资助政策红利[4]。高校学生资助在精准资助和促进教育公平等方面成效显著,使越来越多的家庭经济困难学生受益[5]。在思想品德教育方面,资助育人的效果如何还不太明确,教育部在《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》中提出的“着力培养受助学生自立自强、诚实守信、知恩感恩、勇于担当的良好品质”等资助育人目标虽有所体现,但仍存在许多不足和困境。高校学生资助是否发挥了“立德树人”作用以及如何更好地发挥“立德树人”作用,现有研究对此的探讨不够深入。大多数研究局限于论证“资助育人”的重要性,或指出高校学生资助存在“育人意识不强、育人手段不新、育人合力不足”等问题[6],较少通过实证研究深入考察高校学生资助是否很好地发挥了“立德树人”作用以及如何更好地发挥“立德树人”作用。

本文基于中国社会科学院“中国大学生追踪调查”2017年度调查数据,采用亲社会行为分析视角,系统评估高校学生资助的“立德树人”作用,深入分析不同类型学生资助在“立德树人”方面的作用差异;并且围绕“知恩感恩、勇于担当的良好品质”培养,重点考察学生资助在利他主义亲社会行为上的育人成效,尤其关注弱势阶层大学生获得资助后的亲社会行为表现。同时,在提升学生资助“立德树人”作用方面,重点考察资助实施过程的公平性对于提高受助学生亲社会行为水平的作用。最终,本文在上述分析基础上,总结我国高校“资助育人”的成效和存在问题,以期推进相关领域研究的深化,为决策部门完善资助政策和高校实施资助政策提供参考。

二、文献综述

(一)高校学生资助的育人成效研究

学生资助是中国社会民生领域一项重要的保民生、暖民心工程,也是我国政府实施脱贫攻坚战略、促进教育公平和社会公平、实现全体人民共同富裕目标的重要组成部分。我国高校学生资助主要来源于国家财政支持。以2007年国务院印发《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》为标志,我国政府逐步投入大量的人力物力,经过十几年的发展,系统性地建立起了具有中国特色的高校学生资助政策体系。

目前学界对于学生资助、特别是高校学生资助的关注,主要形成了两大研究脉络:一是聚焦资助对学生发展多维影响的成效研究,二是关注资源配置效率与公平性的资助过程研究。随着“立德树人”的根本任务在教育领域的深化落实,对资助工作的成效评估标准已从单一的经济援助拓展至“经济资助精神培育”的双重维度,即资助政策的经济价值和育人价值。经济价值主要关注资源投入产生的效益与影响,形成了较为系统的评估框架。实证研究表明,学生资助政策能够显著改善家庭经济困难学生的学业表现与社会融入状况。[7][8]在充分肯定学生资助在上述方面正向作用的同时,现有研究也注意到高校学生资助在“立德树人”方面暴露出“重经济价值轻育人价值”的结构性局限。有学者指出,现有资助工作重“扶困”而轻“扶智”和“扶志”[9],过于重物质而轻精神扶贫[10],强调资助分配结果的公平性而忽视资助过程的育人性[11]。

在此背景之下,学生资助的育人价值日益受到学界关注。对育人价值的探讨主要聚焦于资助工作如何承载和传递社会主义核心价值观,培养受助学生的健全人格与社会责任感,从而实现“保障型资助”到“发展型资助”的范式转变。虽然对学生资助育人价值的讨论较为充分,但在实践层面仍存在一些挑战。首先是资源整合不足,思政教育元素在资助过程中的嵌入较为表面化,资助工作中的思想政治教育资源挖掘开发不够,存在德育缺位的现象[12]。其次,统一的育人模式难以满足不同学生群体的发展需求,特别是对心理资本薄弱学生的干预效果有限。因此出现部分家庭经济困难学生过分看重个人的经济利益,对社会公平公正心存疑虑,诚信状况堪忧,缺乏感恩情怀和社会责任感的现象[13]。对于实现资助政策的育人价值,学界提出了一系列构想。诸如在资助工作中要将育人摆在首要位置,将“立德树人”和诚信教育融入高校学生资助体系[14][15],探索构建“经济资助”与“成长扶助”的资助育人“双助”模式[16]。学生资助的经济价值与育人价值并非割裂的,目前相关研究中最重要的应是探索两者的有机协同,推动资助工作从“简单相加”走向“深度融合”。

资助的公平性问题是资助过程研究的一个重点。许多研究发现,资助政策的公平性和充分性对政策实施效果有很大影响[17],资助工作的公平与否直接关系到资助育人效果的好坏[18]。政府教育部门提出“精准资助”目标,就是要确保学生资助资源的公平分配。尽管近年来资助过程趋向于公平,当前资助体系仍存在结构性与区域性不平衡的问题[19]。有研究发现,在高校资助工作实施的过程中,大学新生贫困资助的漏助率和错助率较高,精准资助效果有待于进一步改进[20]。还有学者从资助机会的可及性探讨资助的公平性,发现学校属性、学校层级等学校因素与家庭背景因素一样,影响不同层级学校的学生资助获得机会,进而成为高等教育不公平的助推力量[21]。以奖学金为例,在资助体系结构中,奖优比重过大会导致低收入阶层家庭学生劣势累积而偏离资助初衷,出现资助工作中的“公平失位”现象[22]。当奖学金的评定标准存在不确定性和评定过程存在人为操作而导致学生没有获得公平竞争的机会,既使得奖学金无法到达目标群体,也导致无法发挥导向作用,甚至产生“奖学金是给学生干部”的错误认知,出现“低效资助”甚至是“无效资助”[23]。资助工作实施过程中的不规范行为有可能产生负激励作用,引发道德风险[24]。资助过程的公平性是影响“资助育人”成效、“立德树人”作用发挥的一个重要因素,高校应坚持公平导向的育人机制[25]。

总之,在高校学生资助研究中,资助如何发挥“立德树人”作用引起越来越多的关注,这一问题既涉及资助过程也关乎资助效果。已有研究多为观点陈述、理念探讨和直观经验判断,较少采用科学可靠的大样本调查数据进行实证考察,无法准确判断高校学生资助是否发挥了“立德树人”作用、发挥了哪方面的“立德树人”作用。一些学者认为学生资助“存在道德缺位”“引发道德风险”的说法也未得到实证检验,可见,学界对这一问题的认识还处于探索性的、不够深入的研究阶段。尤为重要的是,现有研究在评估学生资助的“立德树人”作用时,缺乏准确客观的衡量指标,从而无法使研究逐步推进和深化,仅限于观点讨论阶段。

(二)亲社会行为及其影响因素研究

亲社会行为(prosocial action)这一概念最早是由美国心理学者威斯伯(L.G.Wispe)提出,泛指一切符合社会期望并对他人、群体和社会有益的行为,主要包括助人、合作、分享、谦让、自我牺牲等[26]。亲社会行为最初主要是心理学的研究主题,后来逐步发展成为多学科的研究论题。在心理学、社会学和教育学领域,亲社会行为被视为个体社会化发展的重要指标,通过亲社会行为水平的测量,可以体现个人是否成长为符合社会期望的并有益于社会的人,特别是在合作、奉献、助人、援助等健康社会人格方面[27]。

儿童和青少年时期是人格和社会行为发展的关键阶段,因此亲社会行为研究主要聚焦于儿童和青少年群体,集中于探讨哪些因素影响了青少年的亲社会行为发展。已有研究发现,性别、年龄等个体特质是影响个体实施亲社会行为的重要因素[28—30];家庭养育方式与社会支持感知对亲社会行为有一定的预测力[31][32],母亲的教养方式鼓励自主、认知共情和情感共情有助于增加亲社会行为[33],良好的家庭亲密度和父母情感温暖与大学生亲社会行为存在显著的正向联系[34][35]。

当代社会,青少年大部分时间都在学校度过,因此学校教育在培养他们的亲社会行为方面扮演着至关重要的角色,这也成为亲社会行为研究的一个重点。研究者主要关注的是学校中的因素对个体社会化早期亲社会行为的影响。比如对处于学前及义务教育阶段的青少年来说,学校环境中的师生关系、同伴互动以及群体归属感都是影响他们亲社会行为的关键因素[36—40]。当学生感到自己是某个群体的一部分时,他们更有可能表现出合作、分享和帮助他人的行为[41]。提升亲社会行为的措施上,参加非学科培训、学校组织志愿活动等都能显著提升学生的人际交往、集体融入和情绪调节能力[42][43]。同时,良好的学校和班级道德氛围也能有效促进学生的亲社会行为的发展[44][45]。

综上所述,亲社会行为被认为是衡量健康社会人格(包括行为、品德和价值理念等)一种公认的测量工具,较高的亲社会行为水平代表了具有较强的合作、奉献、助人、分享、利他等道德品格,青少年时期是培育亲社会行为的关键阶段,大学教育中多种因素可以对亲社会行为培育产生影响。

(三)资助育人与亲社会行为:对现有研究的突破

资助育人是我国教育部门提出的高校学生资助的一个重要目标,相关研究对高校学生资助的“立德树人”作用予以较多关注,但是采用大规模的实证调查数据和具有科学性的测量指标系统考察高校学生资助“立德树人”作用的研究较少,从而无法准确评估资助育人成效。

亲社会行为是多学科公认的健康社会人格、优良道德品质和利他行为取向的体现,可以作为一种测量工具,反映个人的互助友爱意愿强弱以及公德意识和奉献精神高低。因此可以从行为品德这一角度考察学生资助的“立德树人”作用和评估资助育人成效。然而在现有研究中,不论是学生资助研究,还是亲社会行为研究,都没有把两者结合起来,探讨其相互作用关系。研究学生资助的学者没有考察受助学生的亲社会行为状况;而研究亲社会行为的学者虽然注意到大学教育中可能影响亲社会行为的多种因素,但忽略了学生资助可能的影响。

本文认为,亲社会行为作为考察个人道德品格的成熟测量工具,可以用于分析资助育人成效、评估学生资助的“立德树人”作用。因此,本文从亲社会行为分析视角,探讨高校学生资助“立德树人”作用,尝试突破现有研究局限,推进相关研究的深化。

三、研究设计

(一)研究内容和分析步骤

本文将分四个步骤考察高校学生资助的“立德树人”作用。第一,初步探查高校学生资助是否发挥了“立德树人”作用,即获得资助的学生是否表现出更强的亲社会行为倾向;第二,系统分析高校学生资助对不同维度的亲社会行为所产生的影响,重点分析对利他性亲社会行为的影响作用;第三,聚焦高校学生资助的主要目标群体来自低收入家庭的大学生,深入分析高校学生资助是否有效提升了低收入家庭大学生的利他性亲社会行为水平,并且比较不同层次高校的低收入家庭大学生在这方面有何差异;第四,关注高校学生资助的公平性及其对学生资助发挥“立德树人”作用所产生的影响。

(二)高校学生资助的概念界定及其资助类型

国内外学者对于“学生资助”的定义基本相同,即向学生提供经济上的支持和帮助。“高校学生资助”是指针对高等教育阶段学生的经济资助,包括奖学金、助学金、助学贷款、困难补助、勤工助学基金、学费减免等[46]。

关于学生资助,有不同的分类方式,最常见的区分法有三种。其一是奖优型资助与济困型资助的区分,前者是基于学生某些突出表现给予资助来激励学生,后者是根据受助者的家庭经济状况来提供帮扶[47]。其二是直接资助与间接资助的区分,直接资助是指学生可以获得可支配资金的资助,间接资助有多种形式,最普遍的方式是助学贷款以及减免学费或其他教育费用[48]。其三是赠与式资助与自助式资助的区分,赠与式资助不要求学生付出代价或承担偿还义务,如奖学金、助学金、学费减免等,自助式资助则需要学生付出一定代价或承担偿还义务,如助学贷款和勤工俭学等[49]。

本文参考上述分类,结合我国当前学生资助类型,把资助功能作为主要的分类依据,并考虑资助者或受助者之间的关系,将学生资助分为四类,分别为奖励型资助、助困型资助、自励型资助和政策引导型资助。奖励型资助旨在激励学生在学习或某方面取得超常的成就,主要以学业表现作为评价标准的资助,具体包括国家奖学金、学校奖学金、地方政府奖学金、企业设立的奖学金和个人设立的奖学金等。助困型资助以家庭经济困难程度来确定资助资格和标准,旨在帮助困难学生满足基本学习生活需求,包括国家励志奖学金、国家助学贷款、国家助学金、地方政府助学金、学校助学金、校内无息贷款、学费减免、伙食补助和“绿色通道”等资助。自励型资助是由资助者提供少量的帮扶,但绝大部分主要依靠受助者本人劳动所得的资助方式,主要指由学校提供的各种类型勤工助学项目。政策引导型资助是为了引导学生从事利于国家和社会的工作但会限制个人发展需求而给予具有补偿性质的资助,包括免费师范生资助、在校生服义务兵役退役复学学费资助、退役士兵学费资助、高校学生基层就业学费补偿贷款代偿等。

(三)多维度亲社会行为的概念界定及其测量指标

研究者发现,亲社会行为包含多种类型与多种表现形式,具有不同的心理动机和情绪倾向,体现不同的人格品德特征。因此,一些学者尝试测量亲社会行为的不同维度。古斯塔沃·卡洛(Gustavo Carlo)等人提出了亲社会行为的4个维度,分别是利他性的、依从性的、情绪性的和公开性的亲社会行为[50]。寇彧等人对卡洛等人的研究进行修订,针对中国青少年群体提出亲社会行为的6个维度:1)公开的,指个体在公众场合或有人看到的情况下做出亲社会行为的倾向;2)匿名的,指在受助者不知道帮助者是谁的情况下个体做出亲社会行为的倾向;3)利他的,指个体帮助他人而不期望任何回报的亲社会行为倾向;4)依从的,指个体在他人请求下做出亲社会行为的倾向;5)情绪的,指个体在自己情绪被唤起的情境中做出亲社会行为的倾向;6)紧急的,指发生紧急事件时个体做出亲社会行为的倾向。[51]

本文参考卡洛等人和寇彧等人的亲社会行为测量,设计了包括30道提问的大学生亲社会行为量表,并通过因子分析提出相互对应的6个维度的亲社会行为:公开的亲社会行为与匿名的亲社会行为、利他的亲社会行为与利己的亲社会行为、感性的亲社会行为与被动的亲社会行为。在多维度的亲社会行为中,最受关注的是利他的亲社会行为,因为这种亲社会行为需要行动者不求回报帮助他人、无私奉献社会,还可能需要自身付出一定的代价[52]。利他性亲社会行为被认为是真正传统意义上的亲社会行为,代表了无私奉献的高尚情操,也是“立德树人”具象化的表现形式之一。本文把利他性亲社会行为作为评估资助育人成效最重要的指标,探查受资助大学生知恩感恩、关爱他人、奉献社会、勇于担当的良好品质。

(四)研究假设

基于前述文献综述,根据四个研究步骤设计,本文提出以下研究假设。

假设1用于检测高校学生资助是否发挥了“立德树人”作用,即相较于未获得资助的学生,获得资助的学生是否表现出更强的亲社会行为倾向。由于存在四种类型的学生资助奖励型资助、助困型资助、自励型资助和政策引导型资助,并且四种不同类型的资助在“立德树人”方面有可能发挥不同的作用,假设1进一步被分解为4个子假设,分别检测四种类型学生资助的作用效果。假设1及其子假设具体表述如下:

假设1:获得资助的大学生的亲社会行为水平高于未获资助的大学生。

假设1.1:奖励型资助显著提升大学生的亲社会行为。

假设1.2:助困型资助显著提升大学生的亲社会行为。

假设1.3:自励型资助显著提升大学生的亲社会行为。

假设1.4:政策引导型资助显著提升大学生的亲社会行为。

假设2重点检测高校学生资助在提升利他性亲社会行为方面的作用。本文通过因子分析提出了6个维度的亲社会行为,其中最为关注的是利他的亲社会行为,因为这种亲社会行为最能体现“立德树人”效用。同时,四种类型学生资助在提升利他性亲社会行为方面作用有可能不同,因此,假设2也被分解为4个子假设。假设2及其子假设具体表述如下:

假设2:获得资助的大学生的利他性亲社会行为水平高于未获资助的大学生。

假设2.1:奖励型资助显著提升大学生利他的亲社会行为。

假设2.2:助困型资助显著提升大学生利他的亲社会行为。

假设2.3:自励型资助显著提升大学生利他的亲社会行为。

假设2.4:政策引导型资助显著提升大学生利他的亲社会行为。

我国高校学生资助政策设计的主要目标群体是家庭经济困难大学生,在资助育人方面,政府教育部门和学界专家也最为重视这一群体通过学生资助能否达到既“扶困”也“扶智”和“扶志”的目的,能否“培养受助学生自立自强、诚实守信、知恩感恩、勇于担当的良好品质”。为此,假设3聚焦于低收入家庭大学生的资助育人成效,检测高校学生资助是否有效提升低收入家庭大学生的利他性亲社会行为水平。假设3具体表述如下:

假设3:获得资助的低收入家庭大学生的利他性亲社会行为水平高于未获资助的低收入家庭大学生。

笔者在前期的质性研究中发现,家庭经济困难大学生对于获得不同类型学生资助的心态感受有所不同。比如,在个案访谈中发现,获得助学金或勤工俭学机会的学生更易产生知恩感恩、回馈社会、帮助他人的想法;而获得奖学金的学生倾向于认为这是他们应得的奖励,知恩感恩心态较弱;对于获得免费师范生资助等政策引导型资助,家庭经济困难的大学生心态则较为复杂,部分学生认为自己是由于家庭经济困难而不得已选择接受政策引导型资助,毕业后必须去边远地区基层就业,从而心有怨念,难以产生知恩感恩心理。家庭经济困难大学生对于不同类型学生资助的心态感受不同,资助育人特别是培育利他性亲社会行为的效果也会不同,助困型资助和自励型资助更可能提升他们的利他性亲社会行为,而奖励型资助和政策引导型资助有可能不发挥正向作用。据此,假设3进一步分解为4个子假设:

假设3.1:奖励型资助不能显著提升低收入家庭大学生利他的亲社会行为。

假设3.2:助困型资助可以显著提升低收入家庭大学生利他的亲社会行为。

假设3.3:自励型资助可以显著提升低收入家庭大学生利他的亲社会行为。

假设3.4:政策引导型资助不能显著提升低收入家庭大学生利他的亲社会行为。

现有研究显示,不同层次高校的学生构成有很大的不同。“985”高校集中了大量的学业优异的大学生,多数学生来自社会经济地位较高家庭,家庭经济困难大学生人数相对较少;与之相反,高职院校的学生绝大多数来自农村家庭,父母社会经济地位较低,家庭经济困难的大学生人数较多,学生学业表现较为一般;普通本科高校学生家庭背景和学业表现较为多元化[53]。还有研究发现,不同层次高校的学生资助资源有所差异,“985”高校学生获得学生资助的机会和资助金额都明显高于普通本科和高职院校学生[54]。这意味着,不同层次高校的学生资助获取方式和分配机制有可能不同,从而导致不同类型学生资助对于不同层次高校中家庭经济困难大学生的资助育人作用不同,助困型资助和自励型资助的“立德树人”效用也可能不同。在“985”高校,贫困学生占比相对较低而学生资助资源较多,贫困学生普遍可以获得相应的助困型资助,从而使他们认为是习以为常之事而不必知恩感恩,对利他性亲社会行为的提升作用不大;与之相反,在高职院校和普通本科高校,贫困学生占比相对较高而学生资助资源较少,并非所有家庭经济困难学生都可以获得助困型资助,而获得资助学生不仅经济最为困难而且往往学业表现和人际关系较好,这类学生易产生知恩感恩心理,提升利他性亲社会行为倾向。在自励型资助的作用上,不同层次高校也有所不同,“985”高校提供的勤工俭学工作往往报酬较高而且有助于贫困学生开阔视野、扩展人际交往和提升学业能力,更有利于提升利他性亲社会行为倾向;高职院校和普通本科高校因资源所限,能给贫困学生提供的勤工俭学工作不仅报酬较低,且对个人能力提升的帮助不大,从而对利他性亲社会行为的正向作用不明显。据此,假设3可以进一步增加2个子假设,探查资助育人作用的校际差异。

假设3.5:助困型资助可以显著提升普通本科高校和高职院校低收入家庭大学生利他的亲社会行为。

假设3.6:自励型资助可以显著提升“985”高校低收入家庭大学生利他的亲社会行为。

假设4是检测高校学生资助的公平性是否影响资助育人成效,即考察学生资助公平性对亲社会行为的影响。前文提到,已有多位学者指出,资助过程的公平性和透明性会影响资助育人效果,不过,这些研究未能提供实证研究支持。

本文把学生对奖助学金评选的满意度作为学生资助公平性的体现。当学生感知到奖助学金评选过程是公平和透明的,他们更有可能对这一过程感到满意,也更有可能成为亲社会行为的动力源泉,据此提出假设4:

假设4:学生对奖助学金评选的满意度越高,亲社会行为水平也越高。

四、数据与方法

(一)数据来源

本文采用的是中国社会科学院“中国大学生追踪调查”项目(简称PSCUS)2017年度在校生调查数据。PSCUS是目前国内唯一一个全国性、追踪性、综合性、全面性大学生调查项目,调查采用多阶段分层复合抽样方法,在全国范围抽取25所高校约23000个在校生和10000个毕业生实施追踪调查。自2013年以来,PSCUS每年实施一轮调查,其中2017年度在校生调查包含了学生资助信息和亲社会行为测量。由于该年度调查问卷采用了A、B卷形式,即接受调查的在校生只有半数回答了有关学生资助和亲社会行为的提问,因此本文剔除了未回答相关提问的样本和研究生样本,最终选取了8402个在校本科生样本进行分析。

(二)变量与测量

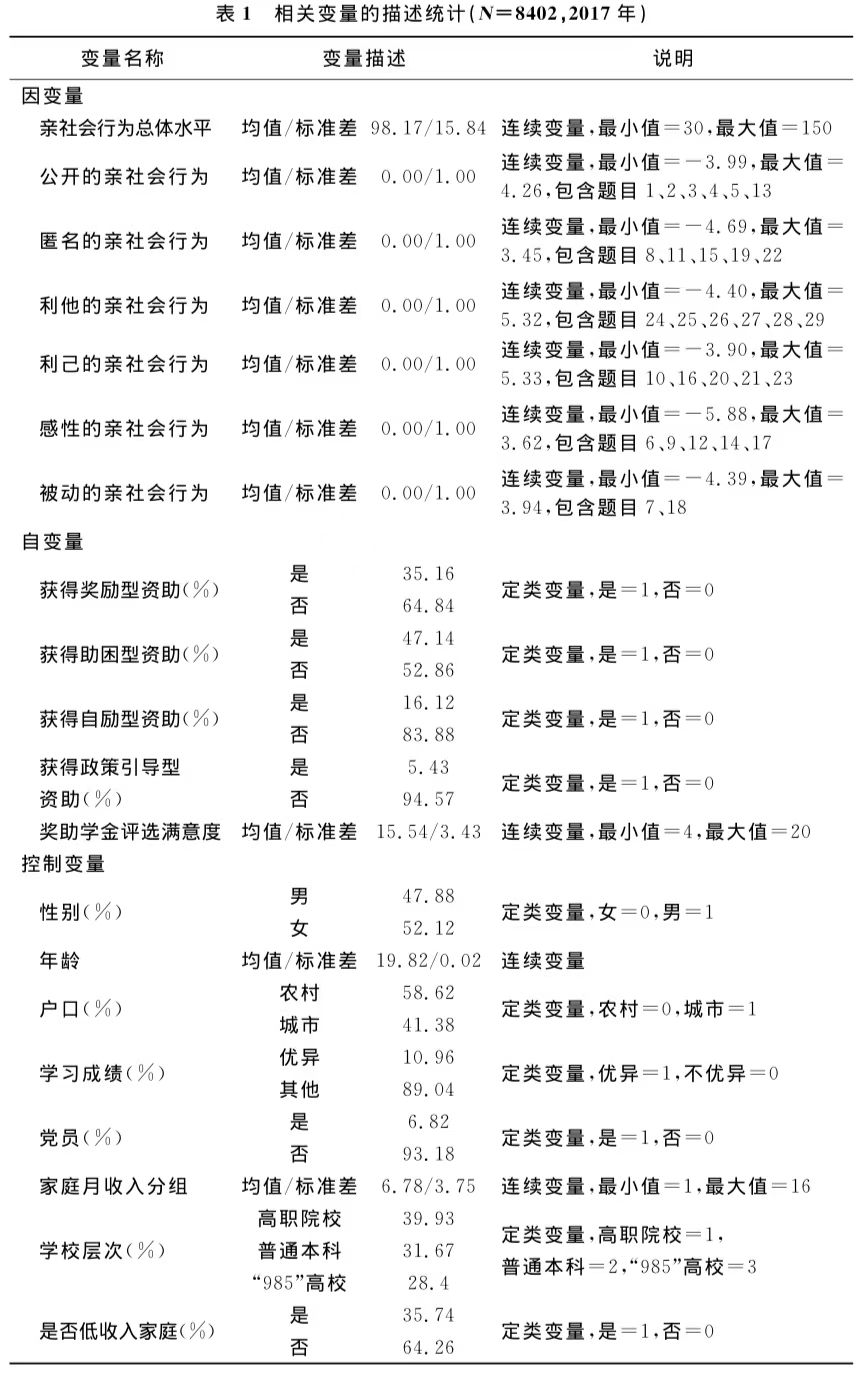

本文采用上述调查数据,分析学生资助对亲社会行为的影响,并据此评估资助育人是否取得了“立德树人”效果。亲社会行为是本文的因变量,通过包含30道题①的李克特量表进行测量,每道题有5个答案选项———“完全不符合”“极少符合”“有些符合”“比较符合”和“完全符合”,依次赋值为15。基于30道题的得分计算出每位受访者的亲社会行为总体水平,作为数据分析的主要因变量。

与此同时,参考卡洛等人和寇彧等人的亲社会行为测量,本文采用因子分析方法,对30道题的量表进行降维处理,提取了6个公共因子,分别代表亲社会行为的6个维度———公开的亲社会行为、匿名的亲社会行为、利他的亲社会行为、利己的亲社会行为、感性的亲社会行为和被动的亲社会行为。这6个公共因子得分也分别成为模型分析的因变量,代表了不同维度亲社会行为水平。其中,利他的亲社会行为因子得分作为重点分析的因变量②。

本文的核心自变量为高校学生资助。根据前述研究设计,学生资助区分为奖励型资助、助困型资助、自励型资助和政策引导型资助等四种类型,分别作为模型分析的自变量。

除了考察学生资助对亲社会行为的影响,本文还分析了学生资助的公平性对亲社会行为的影响,因而“奖助学金评选满意度”作为学生资助公平性的体现,也是本文设定的自变量。在中国大学生追踪调查2017年的问卷中,无论是否获得资助,学生都回答了“您对你们学校的几种奖助学金评选是否满意”,分别回答了对国家奖学金、国家励志奖学金、校内专项奖学金和国家助学金的评选满意度共4个问题,本文将“非常不满意”到“非常满意”的回答分别赋值1—5,对其求和计算出“奖助学金评选满意度”,最低分数为4(所有问题都选择“非常不满意”),最高分数为20(所有问题都选择“非常满意”)。

本文的模型分析还加入了控制变量,包括人口统计特征变量,如性别、年龄、户口等。考虑到奖励型资助的获得主要取决于学生的学业表现,而助困型资助、自励型资助和政策引导型资助与学生家庭经济状况相关,因此学习成绩、政治面貌和家庭月收入也作为控制变量加入模型分析。学习成绩的测量依据被调查学生对下述问题的回答:“您目前的学习成绩(GPA)在同年级同专业的学生中如何”,答案分为五个类别,包括“很差”“较差”“一般”“良好(综合排名前25%)”和“优异(综合排名前10%)”。本文把五个分类归并为两类:优异与其他,分别赋值为1和0;政治面貌分为党员与非党员,分别赋值为1和0。家庭收入测量是依据被调查学生对下述问题的回答:“请估计一下您父母目前月收入合计有多少元?”,答案按收入高低区分为16个组别,最低收入组为“500元以下”,赋值为1;最高收入组为“50000元以上”,赋值为16;在最低收入组与最高收入组之间按收入高低分别赋值为215。除此之外,学校类型也作为控制变量。在中国的高等教育体系中,学校类型主要分为高职院校和本科院校两个层级。对学校类型这一变量进行处理,将高职院校赋值为0,本科院校赋值为1。

本文针对低收入家庭大学生的资助育人效果做了重点分析。本文将低收入家庭大学生界定为家庭月收入低于3000元,此标准参考了国家统计局发布的全国居民人均可支配收入水平。2017年全国居民人均可支配收入为25974元,按家庭3口人计算,平均家庭可支配月收入应为6494元,家庭月收入低于3000元即未达平均家庭月收入的一半,可认定为低收入家庭。

相关变量的描述统计见表1。

(三)研究方法

与本文采用多元线性回归模型进行数据分析。数据分析具体分为四个部分:第一部分的四个模型分别探讨在控制了其他变量的条件下,四类学生资助对亲社会行为总体水平的影响;第二部分通过多个模型分别分析四类学生资助对6142北京大学教育评论2025年个维度亲社会行为的影响,重点考察对利他的亲社会行为的影响;第三部分聚焦于低收入家庭大学生这一群体,分析四类学生资助对其亲社会行为的影响,并比较不同层次高校的差异;第四部分考察大学生的奖助学金评选满意度对亲社会行为的影响。

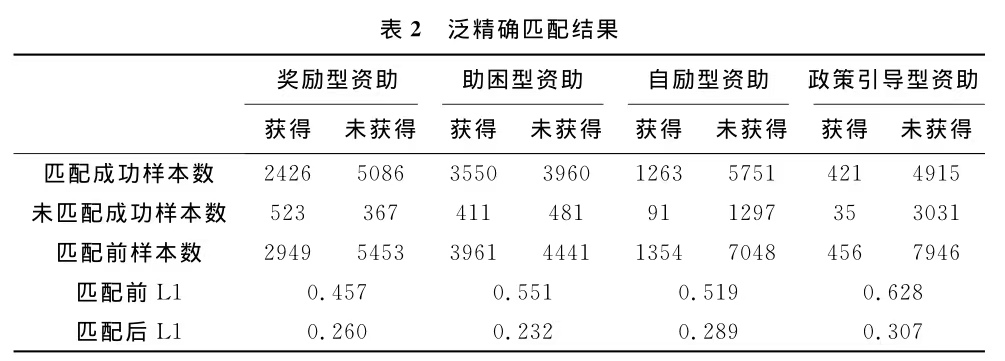

采用多元线性回归模型分析学生资助对大学生亲社会行为的影响,无法避免因变量与自变量之间的内生性问题。为了解决这一问题,本文采用泛精确匹配法(Coarsened Exact Matching,CEM)处理样本,基于泛精确匹配加权回归模型获得更为精准估计,并与未加权回归模型分析结果加以对照印证,以获得更加可靠的结论。泛精确匹配法与倾向得分匹配法(Propensity score matching,PSM)类似,都是处理内生性问题的特定方法。相比于传统的倾向得分匹配法,泛精确匹配能更全面地平衡控制、减少样本丢失、增强分布一致性和提高外在效度[55]。泛精确匹配基于因变量而把数据样本区分为实验组和控制组,并通过数据筛选,在实验组和控制组寻找特征相似的样本进行匹配,减少两个组别间特征变量的非平衡性,使实验组与控制组的特征变量分布尽可能保持平衡,从而增加两组数据之间的可比性,进而更准确地估计自变量对因变量的因果效应。泛精确匹配在数据筛选过程中会损失少量无法匹配的样本,但通常能够有效提升实验组与控制组特征值的相似水平。泛精确匹配法通过多元非平衡性指标(L1)来确保样本匹配后实验组与控制组在分布上的一致性,L1的取值在0到1之间,该值越小表明平衡性越高,好的匹配结果会使得匹配后L值变得更接近于0[56]。

本文的泛精确匹配步骤如下:将获得资助的大学生归类为实验组(T=1),未获得资助的大学生归类为控制组(T=0);将性别、年龄、政治面貌、学校类型、学业成绩、户口身份和家庭收入等作为特征变量进行泛精确匹配并获得权重;将泛精确匹配权重带入多元线性回归模型,获得学生资助对大学生亲社会行为的处理效应值。

表2列出了泛精确匹配结果。从匹配结果来看,虽然损失了少量未匹配成功的样本,但L1值明显下降。匹配后奖励型资助的L1值由0.457下降到0.260,助困型资助的L1值由0.551下降到0.232,自励型资助的L1值由0.519下降到0.289,政策引导型资助的L1值由0.628下降到0.307。进一步分析每个控制变量的匹配情况发现,控制变量分位数上的不平衡性也得到改善,组间平衡性大幅度提升,说明泛精确匹配效果良好,以此取得的分析结果与未经泛精确匹配处理的分析结果相互印证,确保结论更加可靠。

五、实证分析结果

(一)四类学生资助对大学生亲社会行为总体水平的影响

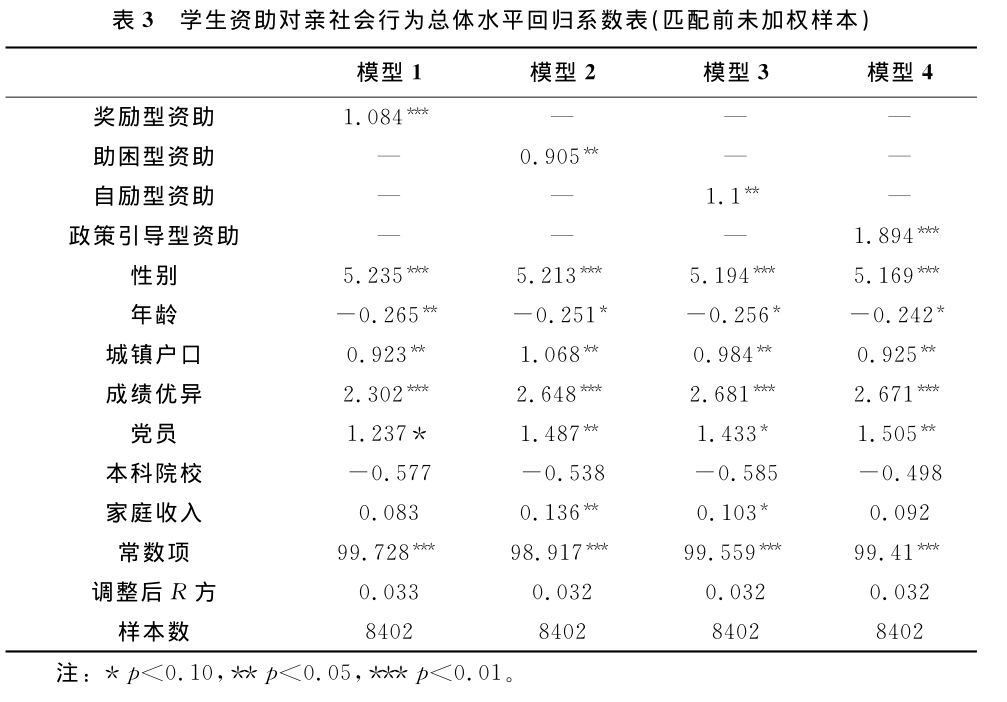

为验证高校学生资助是否会提升大学生的亲社会行为,即是否发挥了“立德树人”作用,本文分别以奖励型资助、助困型资助、自励型资助和政策引导型资助为自变量,亲社会行为总分为因变量进行回归分析。数据分析结果见表3。

表3数据显示,奖励型资助、助困型资助、自励型资助和政策引导型资助等四类资助的回归系数都是正向显著的,即在控制了性别、年龄、户口、学业成绩、家庭收入、党员身份和学校类型等条件下,获得资助的大学生的亲社会行为总体水平显著高于没有获得资助的大学生。奖励型资助平均提高亲社会行为总分1.084分,助困型资助平均提高亲社会行为总分0.905分,自励型资助平均提高亲社会行为总分1.1分,政策引导型资助平均提高亲社会行为总分1.894分。另外,控制变量回归系数显示,男大学生亲社会行为总分高于女大学生,年纪较小的大学生亲社会行为总分高于年纪较长的大学生,城镇户口大学生的亲144北京大学教育评论2025年社会行为总分高于农村户口大学生,成绩优异大学生的亲社会行为总分高于其他大学生,党员大学生的亲社会行为总分高于非党员大学生。

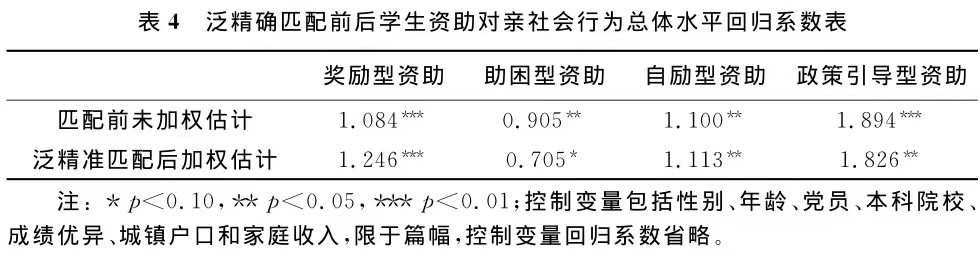

为了对上述结果进行稳健性检验、进一步验证四类学生资助显著提高大学生亲社会行为水平,本文采用泛精确匹配法进行加权估计,比较匹配前未加权估计与匹配后加权估计。结果见表4。

表4数据显示,匹配前未加权估计与匹配后加权估计结果基本一致。虽然系数值略有差异,但两种方法估计结果显示,四类学生资助都显著提高大学生亲社会行为总体水平,假设1及其所有子假设都得到了验证,说明高校学生资助的确发挥了“立德树人”作用。

(二)四类学生资助对6个维度亲社会行为的影响

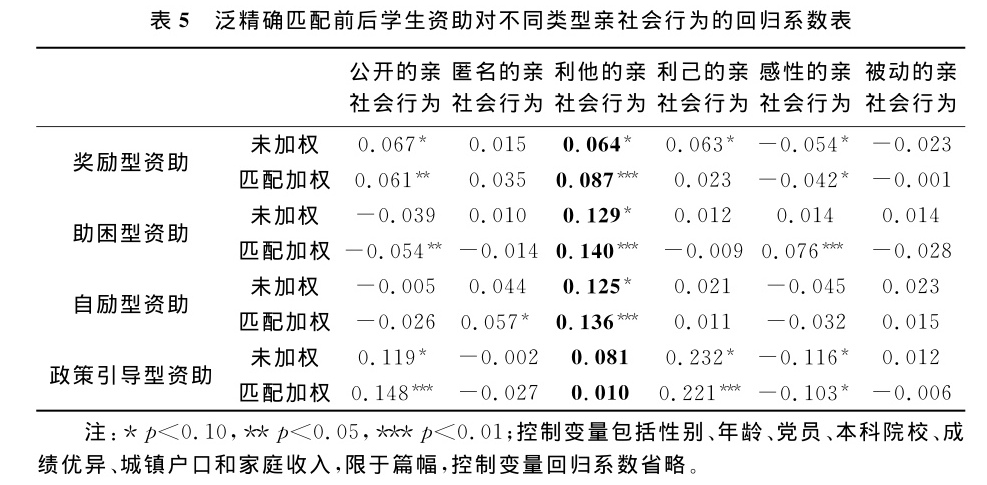

根据前述亲社会行为测量指标界定,本文区分了3组相互对应的6个维度亲社会行为:公开与匿名的亲社会行为、利他与利己的亲社会行为、感性与被动的亲社会行为。表5分别分析了四类学生资助对不同维度亲社会行为的影响,并且比较了匹配前未加权估计与匹配后加权估计的结果。

表5数据还显示,不同类型的学生资助对其他维度的亲社会行为有不同影响。首先,学生资助对匿名的和被动的亲社会行为几乎没有显著影响,未加权和加权估计基本一致(仅有自励型资助的加权估计例外)。匿名的亲社会行为和被动的亲社会行为,从个人内在动机回馈方面有某些共性。匿名的亲社会行为意味着帮助他人的行为不为人所知,被动的亲社会行是在他人或机构提出要求的情况下被动地伸出援手。这两种亲社会行为都意味着帮助他人的行动较少考虑外在社会声誉回馈,学生资助并不能显著提升这种类型的亲社会行为。

其次,奖励型资助和政策引导型资助显著提升了公开的亲社会行为水平,而助困型资助和自励型资助没有提升公开的亲社会行为水平。公开的亲社会行为是指在公共场合实施帮助他人的行为,这种类型的亲社会行为具有一定的表演性质并期待获得他人赞誉和社会声望回馈。获得奖励型资助和政策引导型资助的大学生更倾向于表现公开的亲社会行为而不是匿名的亲社会行为;获得助困型资助和自励型资助的大学生则有所不同,匹配加权估计显示,获得助困型资助的大学生公开的亲社会行为水平较低,获得自励型资助的大学生匿名的亲社会行为水平较高。

最后,不同的资助类型对感性的亲社会行为水平的影响也有所不同。感性的亲社会行为是指受到特定感性氛围的感召而实施帮助他人的行为,实施这种亲社会行为的心理动机往往是出于同理心和感同身受的情感。匹配加权估计显示,获得助困型资助的大学生具有更高的感性的亲社会行为水平,这些大学生因来自经济困难家庭而获得资助,他们对需要帮助的弱势者或受困者具有更强的同理心,更易于感同身受而施与援手。与之相反,获得奖励型资助和政策引导型资助的大学生的感性的亲社会行为水平较低,未加权和匹配加权估计系数都是负数,说明这两种资助不仅没有提升反而降低了感性的亲社会行为水平。自励型资助对感性的亲社会行为水平没有显著影响。

综合表5数据分析结果,四种类型学生资助中的三种资助显著提升了利他的亲社会行为水平,显示了较好的“立德树人”作用。同时,不同类型的学生资助在培育亲社会行为方面的“立德树人”作用有很大的不同。相对而言,助困型资助和自励型资助更可能鼓励不求回报的奉献精神。一方面,助困型资助和自励型资助在提升利他的亲社会行为方面的作用大于奖励型资助(这两种资助的回归系数值明显高于奖励型资助);另一方面,助困型资助和自励型资助有助于提升感性的亲社会行为和匿名的亲社会行为(这两种亲社会行为通常不能为自己图谋回报)。奖励型资助和政策引导型资助虽然也有助于提升亲社会行为水平,但更可能鼓励有所回报的奉献之举(如公开的亲社会行为和利己的亲社会行为),带有一定程度的精致利己主义成分。

(三)学校类型对低收入家庭学生利他的亲社会行为的影响

数据分析发现,在四种学生资助中,助困型资助和自励型资助更有利于培养受助者的无私奉献精神。助困型资助和自励型资助的受助者大多数来自经济困难家庭,他们是高校学生资助政策的主要目标群体,资助育人目标也特别强调对这一群体既要“扶困”也要“扶智”和“扶志”,要“培养受助学生自立自强、诚实守信、知恩感恩、勇于担当的良好品质”。这说明,针对家庭经济困难大学生的资助发挥了较好的“立德树人”作用,达到了资助育人目标。

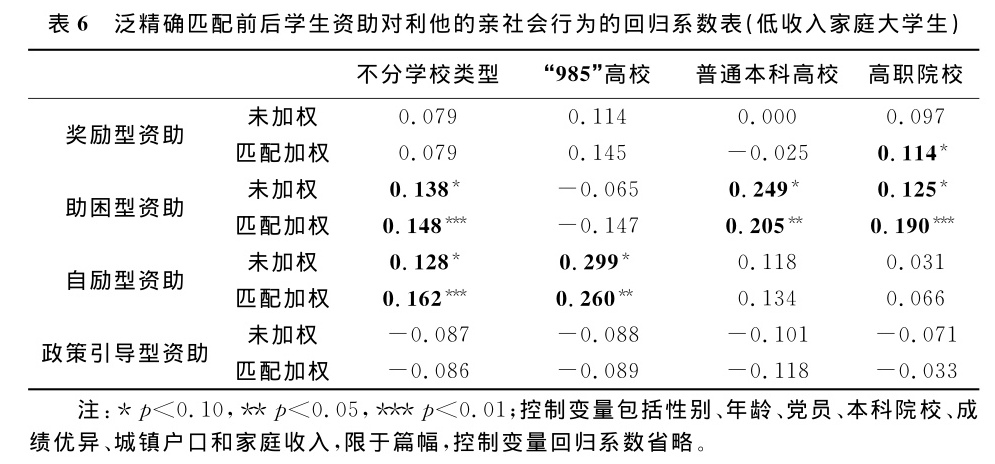

不过,正如研究假设3所提及,在个案访谈中发现,并非所有类型学生资助都对家庭经济困难大学生产生了良好的“立德树人”作用,而且在不同类型高校,学生资助的“立德树人”作用也有所不同。为了进一步验证基于个案研究提出的研究假设,本文选取低收入家庭的学生样本,并区分学校类型,专门分析学生资助对低收入家庭大学生利他的亲社会行为的影响,数据分析结果见表6。

表6数据显示,未加权和匹配加权估计结果一致。不区分学校类型,助困型资助和自励型资助显著提升了低收入家庭大学生的利他的亲社会行为水平,但奖励型资助和政策引导型资助对他们的利他的亲社会行为水平没有显著影响。数据分析结果验证了个案访谈的发现,即对于低收入家庭大学生,奖励型资助被认为是通过他们个人努力或凭借个人能力而取得,政策引导型资助需要他们个人付出一定的代价、做出某些牺牲而换取,因而不太可能激发知恩感恩、回馈社会的心理情绪,不利于提升利他的亲社会行为水平。与之不同,助困型资助和自励型资助容易让低收入家庭大学生受助者感受到国家和社会给予他们的关怀和帮助,让他们产生知恩感恩、回馈社会的感激心态,从而有助于提升利他的亲社会行为水平。研究假设3.1、3.2、3.3和3.4都得到了数据支持。

不过,助困型资助和自励型资助提升低收入家庭大学生利他的亲社会行为的作用在不同类型学校表现不一。表6数据未加权和匹配加权估计一致显示,在“985”高校,自励型资助有助于提升低收入家庭的大学生利他的亲社会行为水平,但助困型资助没有发挥这种作用;普通本科高校和高职院校情况则相反,助困型资助有助于提升低收入家庭大学生利他的亲社会行为水平,但自励型资助没有发挥这种作用。

数据分析结论同样证实了个案研究发现(研究假设3.5和3.6),即由于不同类型高校资助资源差异,导致助困型资助和自励型资助发挥不同的“立德树人”作用。在“985”高校,由于家庭经济困难学生占比相对较低而学生资助资源较多,助困型资助对利他性亲社会行为的提升作用不大;同时,“985”高校有较高层次的资源平台,所提供的自励型资助机会较多、往往报酬较高而且有助于多方面能力提升,更有利于提升受助学生利他性亲社会行为水平。与此相反,在高职院校和普通本科高校,家庭经济困难学生占比相对较高而资助资源相对较少,需要经济资助的大学生往往表现优异(如学业优异、政治上积极要求进步、较强的社会公益和服务精神等)才能争取获得助困型资助,这一过程有助于提升利他性亲社会行为倾向;高职院校和普通本科高校自励型资助因资源所限,对利他性亲社会行为的正向作用不明显。另外,奖励型资助虽然总体上对低收入家庭大学生的利他性亲社会行为的提升作用不明显,但匹配加权估计显示,它对高职院校低收入家庭大学生的利他性亲社会行为有微弱的提升作用。

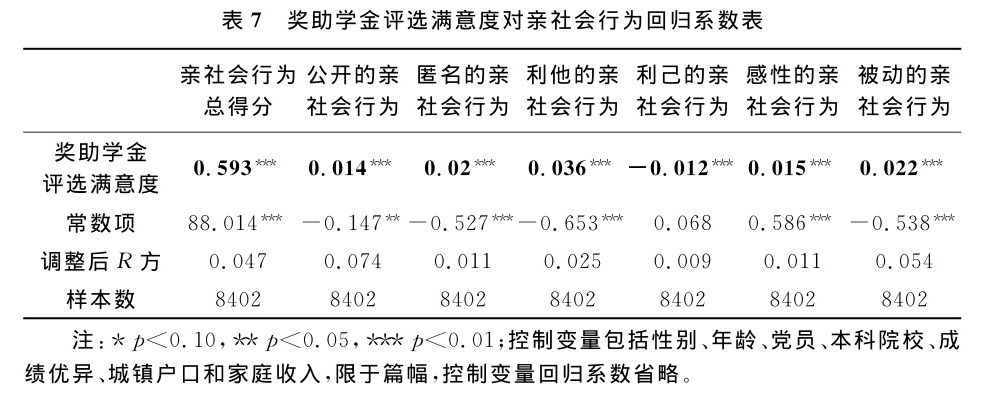

(四)公平感与大学生的亲社会行为

前述文献研究显示,学生资助的公平性有可能影响资助育人效果。本文在数据分析的最后部分,尝试检验这一观点(假设4)。表7的回归分析考察了大学生对奖助学金评选的满意度与亲社会行为之间的关联性,即作为资助育人过程的重要环节,奖助学金评选的公正性以及大学生对奖助学金评选的满意度如何影响他们的亲社会性表达。数据分析结果表明,学生对奖助学金评选满意度与其亲社会行为水平高度相关。奖助学金评选满意度每增加1分,亲社会行为总体水平提高0.593分。同时,奖助学金评选满意度显著提升了利他的亲社会行为水平,奖助学金评选满意度每增加1分,利他的亲社会行为因子得分提高0.036分。另外,奖助学金评选满意度还显著提升了公开的、匿名的、感性的和被动的亲社会行为水平,奖助学金评选满意度每增加1分,这四个维度的亲社会行为因子得分分别提高0.014、0.02、0.015和0.022。与此同时,奖助学金评选满意度与利己的亲社会行为呈现负相关关系,奖助学金评选满意度每增加1分,利己的亲社会行为因子得分下降0.012。假设4得到数据支持,奖助学金评选的满意度可以提升大学生亲社会行为水平。无论是获得资助的学生还是未获得资助的学生,只要他们认为评选的过程和结果是客观的、公平的、透明的,都有助于提升其亲社会行为总体水平和利他的亲社会行为倾向。

六、结论与建议

本文基于2017年“中国大学生追踪调查”数据,从亲社会行为的视角,考察高校学生资助的“立德树人”作用,对不同资助政策在亲社会行为各维度上的作用进行了系统探查,重点分析了学生资助对利他主义亲社会行为倾向的影响作用,同时聚焦于低收入家庭大学生群体检测资助育人效果。另外,本文还分析了学生对奖助学金评选满意度与其亲社会行为之间的关系,以此检验高校学生资助公平性对资助育人成效的促进作用。

数据分析结果表明,高校学生资助的确发挥了“立德树人”作用,不仅在总体水平上增强了受助者的亲社会行为倾向,而且在亲社会行为的多个维度、特别是利他的亲社会行为方面提升作用显著。对于资助政策的重点目标群体家庭经济困难大学生,学生资助也发挥了较好的资助育人效果,提升了受助学生利他的亲社会行为水平。数据分析也发现,不同类型学生资助“立德树人”作用有所不同,助困型资助和自励型资助更可能鼓励不求回报的奉献精神,而奖励型资助和政策引导型资助虽然也有助于提升亲社会行为水平,但更可能鼓励期冀有所回报的奉献之举。这种差异性在低收入家庭大学生身上表现得更为突出,助困型资助和自励型资助有效提升了家庭经济困难大学生的利他的亲社会行为水平,而奖励型资助和政策引导型资助则没有展现出这样的作用。综合上述数据发现,对于高校学生资助的“立德树人”作用,本文得出以下结论并提出相应政策建议。

(一)高校学生资助实现“重资助轻育人”到“重资助重育人”的转变

在传统的资助模式中,高校学生资助侧重为家庭经济困难的学生提供经济上的帮助,以确保他们能够顺利完成学业。然而,这种以经济援助为主的模式虽然在一定程度上缓解了学生的经济压力,却较少关注学生的全面发展和个性化成长,导致学生资助不能充分发挥资助育人作用,难以彰显“立德树人”效果。随着资助育人目标的明确和“立德树人”教育理念的强化,高校学生资助工作模式正在发生从“重资助轻育人”到“重资助重育人”的转变,逐步解决传统资助模式存在的“育人意识不强、育人手段不新、育人合力不足”等问题,不断提升资助育人的“立德树人”效果。本文的实证分析充分证明,高校学生资助提升了受助学生的亲社会行为水平,有利于培育利他主义的助人奉献精神,取得了显著的“立德树人”成效。实证分析也发现,不同类型的学生资助在不同类型高校、针对不同家庭经济条件的学生,发挥的“立德树人”作用有所不同。进一步发挥学生资助的“立德树人”作用,还需要不断提升学生资助的精准化、针对性和公平性,在提供更多经济资助的同时,更加关注学生心理成长、品德培养和个性化需求,如此才能使资助育人取得更好的效果,使资助政策更符合社会对于人才培养质量的更高要求。

(二)助困自励资助有效培育了助人为乐和无私奉献品德

资助育人目标的重点之一是“着力培养受助学生自立自强、诚实守信、知恩感恩、勇于担当的良好品质”,在“立德树人”方面,培育助人为乐和无私奉献精神更是品德教育的重中之重,利他主义的亲社会行为是这种优良品德的具体体现。本文的实证分析充分证明,助困资助和自励资助显著提升了受助学生的利他主义亲社会行为水平,有助于培育他们的助人为乐和无私奉献品德,“立德树人”作用较为突出。不过,由于不同类型高校的资助资源分配不均衡,助困型资助和自励型资助的“立德树人”成效有差异:在“985”高校,助困型资助的“立德树人”作用有所局限;在普通本科高校和高职院校,自励型资助的“立德树人”作用有所抑制。进一步增强助困自励资助的“立德树人”效果,需要强化精准资助,根据不同类型高校学生构成和资助需求,平衡资助资源分配,优化资助方式和手段,提升资助育人实效。

(三)奖励型资助塑造了“理性利他”导向的价值观念

与助困型资助和自励型资助的扶贫助困属性不同,奖励型资助强调的是奖励先进、鼓励进步,受助学生是因学业优异和成就突出而获得资助,通过资助而使受助者产生“知恩感恩”情感并激发无私奉献精神的作用效果不如助困自励资助。但是,把助人奉献品德也作为一种社会声望成就纳入奖励型资助的评价体系,激发奖励型资助的受助学生的助人为乐和无私奉献意愿,增强其品德自律意识,从而产生资助育人的良好效果。实证分析发现,奖励型资助与助困自励资助的相同之处是显著提升了受助者的利他的亲社会行为;与助困自励资助不同之处是奖励型资助还显著提升了公开的亲社会行为水平和降低了感性的亲社会行为,即奖励型资助的受助学生更倾向于有意识地在公共场所表现亲社会行为,换言之,他们意识到作为获得奖励型资助的优秀学子需要向他人表现出助人奉献的优良品德。这种“理性利他”的行为倾向,在潜移默化地培育助人奉献品德的同时,无形之中也淡化了“精致利己”意识。因此,奖励型资助要发挥更好的“立德树人”效果,需要在注重奖优属性的同时,严格受助者的品德修养要求,增强其“理性利他”的观念意识,塑造奖励型资助受助者不仅学业优异而且也品德高尚的“双优”价值导向。

(四)政策引导型资助易导致“理性利己”倾向

在高校学生资助体系中,政策引导型资助是较为特殊的资助方式,它通过减免学费等经济扶助方式,引导大学生前往人才稀缺区域就业或服务。目前实施的政策引导型资助主要包括免费师范生资助、在校生服义务兵役退役复学学费资助、退役士兵学费资助、高校学生基层就业学费补偿贷款代偿等。这类资助往往要求学生以放弃部分个人职业选择的自由为代价,换取接受高等教育的机会。这种预设条件的“交换”,无意中削弱了学生内心对于利他行为的自发性和纯粹性,使得他们在权衡利弊时更多地考虑个人利益的得失,而非单纯基于社会需求的驱动。因而,政策引导型资助的受助学生,既不太可能像助困自励资助受助者那样因“知恩感恩”而激发助人奉献意愿,也不会像奖励型资助受助者因荣誉感或自我品德完善需要而表现助人奉献行为,他们更可能产生“理性利己”倾向。实证分析发现,政策引导型资助虽然有助于提升亲社会行为的总体水平,但所提升的是利己的而不是利他的亲社会行为水平,同时还降低了感性的亲社会行为水平。这种“理性利己”倾向在一定条件下可能发展为精致利己主义,比如某些免费师范生或大学生基层就业项目受助者违约现象就是一种典型表现。要改进提升政策引导型资助的“立德树人”作用,必须重视受助者的个性化需求,尽可能降低对其个人发展的不利影响,实现学生兴趣与社会发展

需要间的有效衔接;引导学生做好利他性与利己性的平衡,提升他们为国家服务和为社会做贡献的荣誉感,如此才能使政策引导型资助发挥更好的资助育人效果。

(五)提升奖助学金评选的公平性确保资助育人成效

奖助学金评选作为激励学生的重要机制,其公平性不仅关乎教育资源的合理分配,也直接影响到学生的思想观念和资助育人成效。本文的实证分析发现,奖助学金评选的公平性显著提升大学生的亲社会总体水平和利他的亲社会行为,降低利己的亲社会行为。因此,必须注重奖助学金评选的公开性和透明性,避免暗箱操作和不公平现象的发生。在评选过程中,设立明确的指标体系和评审标准,并在全校范围内进行广泛宣传,让所有符合条件的学生都了解并能够参与其中。同时,可以利用现代信息技术手段引入多种监督机制,如通过学校官网或专门的评选平台,实时公布评选进展和结果,确保信息的易获取性和透明度。当一切程序都是公开透明的,不正当手段如贿赂、人情关系等就难以得逞。这不仅有利于维护评选工作的公正性,也能够提升获奖者的荣誉感和公信力,进一步激励学生群体积极向上,形成良性的竞争氛围。

总之,我国高校学生资助在不断增加资助力度、促进教育公平的同时,也在学生思想品德教育方面发挥着重要作用,资助育人效果日益彰显,“立德树人”作用不断增强。进一步提升学生资助的精准化、针对性和公平性,将有利于资助育人取得更好的效果。

说明:①本文设计的中国大学生亲社会行为量表包括30道提问:1.周围有人看着我的时候,我会更卖力地帮助他人;2.安慰一个沮丧的人会让我感觉很好;3.周围有人的时候,我更容易对别人施以援手;4.帮助别人的最大意义,是让大家知道我是一个好人;5.在别人面前,我会竭尽全力去帮助他人;6.我更愿意帮助处于危机或急需帮助的人;7.当别人叫我帮助他们时,我不会犹豫;8.我更愿意在别人不知道的情况下捐钱;9.我更愿意那些帮助受伤严重的人;10.当能获得一些好处的时候,我捐钱或捐物会更积极;11.我更乐于帮助那些不知道谁在帮助他们的人;12.在别人情绪激动的时候,我更愿意去帮助他(她);13.有其他人看着我的时候,我会更加起劲儿地帮人;14.在别人处境很艰难的时候,我更容易伸出援手;15.大多数情况下,我都是在别人不知道谁施以援手的情况下帮助他们;16.我在志愿服务上花费的时间和精力需要得到更多的奖励;17.在某些令人动容的场景下,我更愿意去帮助别人;18.别人请求帮助的时候我从未迟疑;19.在受助人不知情的情况下帮助别人,我认为这样是最好的;20.让我的简历看起来更有吸引力,是做公益活动的最大好处之一;21.让人情绪激动的场景让我更想要去帮助别人;22.我常常在别人不知道的情况下捐赠,这样让我感觉很好;23.我觉得我帮了别人,别人也应该在将来帮助我;24.我常常帮助别人即使我不认为我能够从中有啥好处;25.我常常帮助那些非常沮丧的人;26.我会向经济困难的重病患者捐款;27.我平时会主动参加校园公益志愿服务;28.在宿舍,我会主动照顾别人的作息时间;29.我会主动去扶摔倒的路人;30.即使时间特别着急,我也不会去抄别人的作业。

②本文因子分析步骤如下:初步的因子分析显示第30题相关性较差加以删除;首先使用巴特利特球形检验和KMO检验法,检验是否适合对问卷中余下的29个项目进行因子分析;巴特利特球形检验结果显示,各变量间并非相互独立(P值为0.000,小于0.05)且KMO值为0.935(大于0.9),说明这组变量的结构效度较高,具有良好的内部一致性,非常适合进行因子分析;接着使用主成分分析法确定公共因子的数量,因子负荷矩阵特征值大于1时公共因子为6个,旋转后各分子的方差贡献率分别为:12.97%、11.66%、10.24%、9.7%、9.06%、5.69%,累计方差贡献率为59.32%,说明6个公共因子反映了原始数据59.32%以上的信息,可以作为公共因子。

【参考文献】

[1]中国政府网.习近平:在北京大学师生座谈会上的讲话[EB/OL].2018—5—3,https://www.gov.cn/xinwen/201805/ 03/content_5287561. htm.

[2]教育部.高校思想政治工作质量提升工程实施纲[EB/OL].2017125,http://www.moe.gov.cn/srcsite/A12/s7060 /201712/T2017120632- 0698.html.

[3]教育部全国学生资助管理中心.中国学生资助发展报告(2021年)[N].人民日报,2023—11—03(14).

[4]鲁元珍.三部门调整高等教育和高中阶段国家奖助学金政策[N].光明日报,2024—10—30(08).

[5]韩丽丽,李廷洲.改革开放40年我国高等教育资助体系的回顾与展望[J].中国高教研究,2018(6):29—36.

[6][57]黄月胜,徐峰.高校资助育人高质量发展的时代背景、现实问题与实践路径[J].高校后勤研究,2024,263(2):76—78

[7]杨钋.大学生资助对学业发展的影响[J].清华大学教育研究,2009,30(05):101—108.

[8]曲垠姣,岳昌君,纪效珲.大学生经济资助对就业质量的影响研究[J].清华大学教育研究,2018,39(01):84—90.

[9]秦治国.提升高校资助政策育人成效的路径[J].经济研究导刊,2023(20):124—126.

[10]唐建伟,黄艳苹.高校家庭经济困难学生资助育人工作的问题与对策[J].教育理论与实践,2013,33(30):8—10.

[11]陈博旺,晋家洪,冯力.高校学生贫困资助的政策逻辑、实践困境及其突破路径[J].黑龙江高教研究,2021,39(10):29—34.

[12]黄少玲.高校经济困难学生资助工作的德育考量[J].思想教育研究,2009,(08):77—80.

[13]武立勋.高校家庭经济困难学生资助工作的思想政治教育功能调查研究基于北京部分高校本科毕业生的问卷调查[J].思想教育研究,2016(03):106—110.

[14]王娜.将“立德树人”融入高校学生资助工作的探索与思考[J].思想理论教育导刊,2018(07):143—146+157.

[15]赵贵臣,肖晗.诚信教育融入高校资助育人体系的路径[J].思想教育研究,2021(01):155—159.

[16]何旭娟,吴晓君,周艳玲.高校资助育人“双助”模式的建构与实践以南华大学为例[J].思想教育研究,2020(09):139—143.

[17]宋晓东,曹宏鹏.基于结构方程模型的大学生资助政策实施效果评估及提升对策研究[J].复旦教育论坛,2017,15(06):80—87.

[18]陈乃车,曾剑,唐闻捷.提升高校资助育人成效的路径探析[J].教育研究,2017,38(05):152—155+159.

[19]韩丽丽,田志磊.学生资助与大学生的毕业选择[J].教育经济评论,2019,4(01):98—116.

[20]廖小薇,黄维,要攀攀等.大学新生贫困资助政策的瞄准性、充足性与减贫效果研究[J].教育发展研究,2020,40(03):76—84.

[21]王红,陈纯槿,童宏保.高校学生资助制度对高等教育公平的影响[J].中国高教研究,2011(09):74—78.

[22]吴玲.高校学生资助工作的公平性研究[J].思想理论教育,2015(06):100—103.

[23]练飞,冯卫国.社会公平视角下高校学生资助的效率分析以江苏省为案例[J].教育学术月刊,2017(12):33—40.

[24]胡元林.国家奖助学金制度的道德风险及其规避[J].高教探索,2014(04):31—35.

[25]谢守成,文凡.新时代高校组织育人的逻辑定位、现实境遇与实施策略[J].思想理论教育,2019(05):95—100.

[26]Wispe,L.G.(1972).Positive forms of social behavior:An over- view.Journal of Social Issues,28(3),119.

[27]俞国良.社会认知视野中的亲社会行为[J].北京师范大学学报(社会科学版),1999(01):20—25.

[28]赵纤,王志航,王东方等.贫困家庭儿童在青少年早期的亲社会行为发展轨迹:性别及父母教养方式异质性的影响[J].心理发展与教育,2023,39(03):323—332.

[29]颜志强,苏彦捷.共情的性别差异:来自元分析的证据[J].心理发展与教育,2018,34(02):129—136.

[30]Mayr,U.&Freund,A.M.(2020).Do we become more prosocial as we age,and if so,Why?Current directions in psychological Science,29(3),248—254.

[31]冯雪珂,窦凯,唐滢.父母积极教养与青少年亲社会冒险行为:有调节的中介模型[J].心理发展与教育,2024(05):658—666.

[32]张野,申婷,胡少贤.家校支持系统与初中生亲社会行为人际信任和自尊的中介作用及年级差异[J].沈阳师范大学学报(教育科学版),2022,1(01):104—112.

[33]丁梦媛,方燕玉,倪军,等.大学生母亲教养方式、共情与亲社会行为的关系[J].中国健康心理学杂志,2017,25(04):528—531.

[34]李露,叶宝娟,倪林英,等.家庭亲密度对大学生亲社会行为的影响:有调节的中介效应[J].中国临床心理学杂志,2020,28(01):178—180.

[35]余培林,樊倩,徐苗苗,等.父母情感温暖对大学生亲社会行为的影响:一个链式中介模型[J].延安大学学报(自然科学版),2020,39(03):116—120.

[36]邹泓,屈智勇,叶苑.中小学生的师生关系与其学校适应[J].心理发展与教育,2007(04):77—82.

[37]陈斌斌,李丹.班级生态系统对儿童亲社会行为影响的研究述评[J].心理科学进展,2008(05):733—739.

[38]李丹.影响儿童亲社会行为的因素的研究[J].心理科学,2000(03):285—288+381.

[39]杨晶,余俊宣,寇彧,等.干预初中生的同伴关系以促进其亲社会行为[J].心理发展与教育,2015,31(02):239—245.

[40]师晓娟,杜青龙.参考群体规范影响下大学生亲社会行为研究———来自西藏地区的证据[J].西藏大学学报(社会科学版),2013,28(01):42—48.

[41]张桂平,刘玥.社会排斥对大学生心理和行为的影响及对策研究[J].教育学术月刊,2019(03):47—54.

[42]付卫东,陈安妮.“双减”背景下参加非学科培训能提升学生的非认知能力吗?——基于6省30县(市、区)的调查[J].教育与经济,2024,40(01):40—48.

[43]吴玫,周宏.西方亲社会行为研究与学校教育[J].高教发展与评估,2015,31(04):70—79+107—108.

[44]杜秀莲,高静.初中生学校道德氛围与亲社会行为的关系:道德认同的中介作用[J].中国特殊教育,2019(08):82—87.

[45]谢永祥.同辈群体与青少年社会行为基于CEPS数据的实证研究[J].社会学评论,2023,11(03):217—238.

[46]胡银环.试论学生资助制度在实现教育公平中的作用[J].教育与经济,2000(S1):27—29.

[47]Domina,T.(2014).Doesmerit Aid program design matter? A cross-cohort analysis.Research in Higher Education,55(1),126.

[48]贺保月.论高校学生资助的思想根源及方式选择[J].信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2002(03):71—74+105.

[49]张民选.国际透视:大学生资助政策的变革与发展[J].国家高级教育行政学院学报,2000(05):74—78.

[50]Carlo,G.,&Brandy,A.R.(2002).The development of a measure of prosocial behaviors for late adolescents.Journal of Youth and adolescence,3(1),31—44.

[51]寇彧,洪慧芳,谭晨等.青少年亲社会倾向量表的修订[J].心理发展与教育,2007,23(1):112—117.

[52]寇彧,张庆鹏.青少年亲社会行为的概念表征研究[J].社会学研究,2006(05):169—187+245.

[53]田丰.高等教育体系与精英阶层再生产基于12所高校调查数据[J].社会发展研究,2015,2(01):37—63+243—244.

[54]周丽萍.谁在获得更多的高校大学生资助?基于2014年高等教育改革学生调查数据HLM模型的实证分析[J].教育学术月刊,2017(02):76—83.

[55] Iacus,S.M.,King,G.,&Porro,G.(2012).Causal inference without balance check in Coarsened exact matching. Political analysis,20(1),124.

[56] Blackwell,M.,Iacus,S.M.,king,G.,et al.(2009).CEM:Coarsened exact matching in Stata. Stata Journal,9(4),524—546.

(来源:《北京大学教育评论》2025年第1期)