———基于日本“新一揽子经济政策”的分析

胡茂波1,2,谭君航3,马丹1,2

(1.湖北工业大学职业技术师范学院;2.湖北省高校人文社会科学重点研基湖北职业教育发展研究院;3.湖北轻工职业技术学院教务处)

【摘要】为了应对“超少子化”与社会阶层的固化,日本于2017年出台并逐步实施了包含高等教育学生资助无偿化政策的新一揽子经济政策。高等教育学生资助无偿化政策是为了提升人力资本应对“超少子化”、畅通社会阶层流动通道阻断贫困的代际传递及强化学生资助政策对大学管控的杠杆功能。其以提升低收入家庭学生的入学机会和人才培养与社会产业匹配度为目标,加大对低收入家庭学生的资助力度、改革助学贷款还款制度、增加促进学习的获助条件及细化推动受资助学校开展实践教育。政策初见成效,但也存在负面效应。新时代,我国高等教育学生资助可以综合家庭收入和教育支出确立资助额度,资助功能由助贫向助学延展及强化其引导培养学生社会适应性的导向。

【关键词】日本高等教育;学生资助;无偿化

一、问题的提出及分析框架

截至2017年,安倍政府自2012年执政后在经济领域不断进行的改革一定程度上打破了经济发展停滞的局面,GDP持续正增长、企业盈利创历史新高,就业人数也实现了增长。日本政府意识到应对“超少子化”的关键是确保经济按现有轨道发展。为此,于2017年12月8日出台了面向2020年的“新一揽子经济政策”,其主要包括人才培养改革和生产力改革两部分,旨在促进经济增长,强化社会保障功能,构筑让国民放心的生存环境,改善“超少子化”引发的问题[1]。在高等教育领域,“新一揽子经济政策”强调“高等教育是国民智慧的基础,是产生创新和提高国家竞争力的原动力,要一体化推进大学改革以促进教育机会均等和提高办学质量”,为保障大学改革顺利实施,提出了高等教育学生资助无偿化政策(以下简称“无偿化政策”)。同年,实施了无偿化政策中的给付型奖学金制度和贷与型奖学金新的还款制度[2]。2020年4月,全面实施无偿化政策,扩充给付型奖学金。

日本无偿化政策一经提出,便引发了日本学界的热议。小林雅之[3]、山本清[4]、久保美雪[5]等分别结合日本经济社会及高等教育状况,对无偿化政策能减轻家庭负担、支撑人才培养革命、缩小贫富差距的作用进行了论述和预估。我国学者廖菁菁[6]、钟绍峰[7]等分别在分析无偿化政策的基础上,讨论了其对日本高等教育质量、家庭、企业和大学的影响及对中国的启示。中日学者的研究为本文提供了基础,也留下研究空间。现有的研究鲜见依据公共政策分析的框架,聚焦高等教育的经济功能和社会流动功能,将经济资助与资助效应一体化来分析无偿化政策的制度逻辑和路径,进而预估政策目标达成和进行反思。本文将阐释日本政府实施无偿化政策的制度逻辑,描述政策包含的具体措施,预估政策的成效及对其进行反思。

二、日本高等教育学生资助无偿化政策的制度逻辑

(一)提升人力资本,消解“超少子化”效应

二战结束后,日本人口结构发生巨变。少儿人口的比重下降,老年人口的比重持续增加。尽管出现了两次“婴儿潮”,也未改变此种态势。20世纪70年代少子化问题出现并逐渐加重,最终演变为“超少子化”。日本政府陆续推出“天使计划”、《少子化社会对策基本法》及《少子化社会对策大纲》等一系列鼓励生育的政策,效果却并不明显,少儿人口的比重持续下降。2021年,日本少儿人口的比重为11.9%,老年人口的比重为28.9%,少儿人口的比重是世界最低,老年人口的比重是世界最高[8]。少子化可分为初始少子化、严重少子化和超少子化三种状态。2005年,总务省发布的《少子化社会白皮书》指出日本已是“超少子化国”。“超少子化”社会将面临劳动力供给不足的风险。日本15~64岁的劳动年龄人口,2021年约为5931万人,在2011年约6011万人的基础上约减少80万人,未来还会持续减少[9]。在劳动者数量不足的态势下,日本有必要转换视角,通过提升人力资本来促进社会和经济高质量发展。

无论是经济结构调整、科技进步与创新,抑或是资源节约型、环境友好型社会的建设,都离不开劳动者素质的提升[10]。日本于20世纪50年代中期至70年代初实现了经济高速增长,这与扩张高等教育机构、增加理工科学部,培养大批适应产业发展的劳动者不无关联。日本社会普遍期待通过高等教育提升人力资本,促进社会和经济持续健康发展。但在“超少子化”时期,大学文科学部居多,培养适应社会和产业发展的高素质人才数量不足[11]。与国、公立大学相比,部分私立大学的办学质量不高,在提升人力资本方面较为弱势。日本劳动年龄人口持续减少、劳动者素质不高对经济造成慢性冲击,诱发消费和投资下滑,自20世纪90年代初至今,经济发展持续萎靡,GDP增长率始终维持在较低水平,平均下来仅为1%左右[12]。本高等教育入学率虽处于持续上涨的态势,但入学率涨幅较以往却呈下降的趋势。日本以往的高等教育政策提升大学入学率的功能相对弱化,未能很好地满足社会和经济持续健康发展对提升人力资本的诉求,应对“超少子化”的表现低于预期。

(二)畅通社会阶层流动通道,阻断贫困的代际传递

高等教育通常被认为是个人实现阶层流动的通道,是个体跨越阶层障碍的“撑杆”[13]。2021年,在家庭年收入未满400万日元的高中毕业生中有87.6%希望升学,在家庭年收入400万~650万日元的高中毕业生中这一数据为90.5%[14]。实际升学率上,家庭年收入不足300万日元的为45%,家庭年收入300万~500万日元的为57.2%,家庭年收入500万~800万日元的为66.3%[15]。高学费和低收入是造成升学意愿和实际入学率产生差距的主要因素。入学需缴纳的各项费用,国、公立及私立大学1989年分别为53万日元、60万日元、83万日元,2020年分别为82万日元、93万日元、120万日元,涨幅分别为55%、55%、45%[16]。国、公立及私立大学学生所缴纳的费用与人均可支配年收入中位数的比值,1989年分别为0.14、0.15、0.21,2020年则分别上升至0.21、0.23、0.30[17]。日本在2021年经合组织成员国高等教育公共投入排名中处于末端,公共投入低于家庭投入,高等教育的费用大部分由家庭承担[18]。部分低收入家庭学生高中毕业后,在高昂的学费和低收入的双重压力下放弃升学直接参加工作[19]。

教育作为人力资本投资的主要形式,是提高个体劳动生产率的主要方式,对收入分配具有深远影响,受教育程度不同是导致收入差距扩大的重要原因[20]。在日本,拥有大学及以上学历劳动者的终身工资比仅高中毕业的劳动者多7500万日元[21]。日本低收入阶层无力承担沉重的高等教育负担,只能接受低质量教育或放弃入学机会,成为低收入劳动者,子女可能因为经济原因依然不能接受高等教育,造成贫困的代际传递[22]。此外,受文化再生产的影响,父母由于学历而形成的文化偏好也会影响子女的学历。在日本,父母的学历和职业会对子女的学历产生影响,学历和收入越高者对子女进入大学的期望越高[23]。对日本社会阶层流动的研究发现,个体受教育程度不同会对就业途径和被雇佣方式产生影响,致使收入差距扩大、阶层结构固化,低收入阶层流动愈发困难[24]。日本自19世纪80年代以来,基尼系数超过0.4且持续上涨,表明日本社会阶层逐渐固化,贫困的代际传递较为严重。

(三)提升高等教育学生资助政策的资助效应

日本政府自1972年起大幅上调国立大学的学费,私立大学的学费也随之上涨,低收入家庭仅靠自身筹措教育费用已很难实现,完善学生资助尤为重要。1943年以来,日本建立并完善育英贷学金制度,提供有息和无息两种类型的贷款,对学业优秀但因经济原因难以继续修学的学生给予资助,并设立贷款豁免制度,学生毕业后就职于教育领域可免还贷款,但豁免规定在1997年被废除。创立勤工奖学金制度,利用国家经费设立勤工俭学介绍所免费为学生介绍临时工作,学务部为学生提供锻炼的机会,但名额有限,资助功能相对弱势。1949年6月,建立面向家庭贷款的国民生活金融库,意在资助缴纳高额学费后生活难以为继的低收入家庭。此外,大学和社会公益组织也会为经济困难且成绩优秀的学生提供资助。日本政府及民间组织创立的各类学生资助制度帮助低收入家庭学生入学,促进了教育机会均等,但就各类奖助贷学金的获取比例和金额而言,日本的学生资助不够充实,且长期未能得到改善[25]。近年来,由于经济发展萎靡和学费持续上涨,革新之前的学生资助政策(以下简称“旧政”)的适应性降低,消解低收入家庭学生学费压力的功能愈发弱化。

贷学金的发放不是根据学生的经济需要而是以某种优势为基础,低收入家庭学生申请较为困难,对扩大教育机会的贡献减弱[26]。2021年,在4~12月的9个月内有64783人休学,其中退学人数为29733人,被问及休学或退学的缘由时,“经济困窘”是主要原因之一[27]。为延续学业和赚取生活费用,学生花费大量时间用于兼职,每周兼职时长超过法律规定兼职时长的学生比例为13.9%[28]。学费持续上涨,贷学金制度仅具备字面意思,对培养专业人才的专项资助不足,人才培养与社会需求匹配度不高,有效性降低[29]。在劳动市场,以往每6人中仅有1人为非正式劳动者,如今每3人中就有1人,年轻人中达到4成[30]。在经济发展萎靡和人才培养与社会产业匹配度不高的形势下,大学生毕业后的就业质量不高,经济处境依然艰难,日本学生资助机构(JASSO)的还款信息显示,超过规定还款时限的用户逐年增多。旧政适应性降低,导致低收入家庭学生进入大学学习的机会和用来学习的时间减少,对高校人才培养的调节和引导功能弱化,难以适应社会和经济发展新变化。

(四)强化学生资助政策对大学管控的杠杆功能

20世纪90年代末之前,日本大学管理呈现二元模式,对办学经费主要来源于国家财政拨款的国立和公立大学严格管控,对以学费为主要办学经费的私立大学管控较弱。但在全球化深度发展、“超少子化”加剧及提高大学国际竞争力的态势下,国民期待作为培养人才主体的大学能够发挥比以往更大的作用,由此引发了大学管理制度的革新[31]。21世纪初,日本政府出台并实施了《国立大学法人法》,修订了《私立学校法》,旨在建立富有弹性、灵活的大学管理体制。最大的变化是在大学管理中引入市场机制,扩大大学的办学自主权[32]。大学管理制度革新取得了一定成效,国立和公立大学对国家财政的依赖性减少,私立大学也得到进一步发展,还在一定程度上提升了大学创新与合作能力。但改革以法律规定政府减弱对大学的管控度,忽略了高等教育准公共产品属性,出现了市场失灵的问题。

伴随管理制度改革的深入,诸多问题逐渐显现出来。法人化改革导致大学出现过度市场化的特征,学费和入学金交替上涨,致使低收入家庭学生入学困难,与大学应有的功能与精神相悖[33]。在尊重大学办学自主权的同时,政府应对大学进行适当的管控以保障高等教育质量[34]。但扩大大学办学自主权后,文部科学省对学校专业设置的管控度变小,部分学校以文科专业为主,与社会产业匹配度较低,人才培养适应性不足。过度市场化还引发了学校和教师压力空前加剧,大学之间或同一大学不同院系之间的差距扩大,及大学开展的基础性研究减少致使日本科学研究在世界领先地位后退[35]。面对大学自主权扩大引发一系列问题的状况,日本政府如何在不违背现行法律的情况下强化对大学的管控是其必须思考的问题。通过补助金、奖学金政策诱导是政府强化对大学管控的手段[36]。但旧政对大学管控的杠杆功能弱,尚需强化。

三、日本高等教育学生资助无偿化政策的路径

(一)目标定位

无偿化政策的目标,一方面是消减因贫富差距而引发的大学入学机会差距,提升低收入家庭学生的入学机会,促进高等教育公平;另一方面是发挥杠杆作用,引导高校人才培养,强化高等教育人才培养质量意识,提升人才培养与社会产业匹配度。

1. 提升低收入家庭学生的入学机会

教育公平是社会公平的基础,高等教育入学机会公平是衡量教育公平的重要指标[37]。文部科学省在对无偿化政策的解答中提出,“确保教育的公平性、持续性及稳定性是开展高等教育的基本原则”,高等教育入学机会的公平与否关乎社会的公平正义,关系到每个人的切身利益。无偿化政策旨在提升低收入家庭学生的入学机会、改善高等教育不公平的现状。核心举措是在大学教育费用持续上涨的态势下,通过中央政府和都道府县政府共同资助,增加高等教育投入中公共投入的比例。无偿化政策强化对低收入家庭学生的资助力度,缓解低收入家庭及学生个人沉重的高等教育成本负担,削减家庭经济状况对学生入学机会的影响,进而提升低收入家庭学生的入学机会。在“要在全社会树立接受高等教育是每个人一生中必然经历的一个阶段”理念的指引下,无偿化政策关注社会低收入阶层入学,提升大学入学率、增加人才培养数量,提高国民整体素质。

2. 提升高等教育人才培养与社会产业匹配度

高等教育人才培养与人才市场需求的数量、质量和结构匹配度是检验高等教育主要功能实现程度的重要指标[38]。在“超少子化”社会,高等教育必须服务于维持和提高国际竞争力、构建有活力的地区经济社会及持续有效地培养医疗和护理人员等,最终构建一个国民能够切实感受到富裕和平等的社会[39]。在实现这一目标的过程中,从构筑未来最尖端的研究项目,到发明创造彻底改变人们生活的全新商品,再到支撑日常生活产品的开发和运用,都需要提出创造性的想法和运用高新技术来完成,与此高度匹配的人才不可或缺。但从20世纪90年代初至今,日本大学中文科学部居多,理工科人才难以满足社会需求,人才培养与社会产业匹配度不高,在劳动市场未被正式雇佣的劳动者逐年增多,其中年轻人更是占据较大比例。近年来,受新冠疫情冲击,经济发展愈发萎靡,对高质量人才的需求提升至新的战略高度。大多数企业认为符合产业界需求的人才,首先要掌握专业领域的知识,其次要掌握逻辑思考和解决问题的职业能力,最后还要掌握与专业领域相关其他领域基础知识[40]。

大学作为提升人力资本、培养高素质人才的主要机构,需重视人才培养质量,提升人才培养与社会产业的匹配度。无偿化政策提出大学必须优化实践教育课程、改革成绩评价方式及聘用一定比例的外部理事等要求,旨在提升大学办学质量和学生学习成效,有效提升学生的人力资本,目的在于强调高等教育人才培养必须与社会产业结构相匹配,为产业间和产业内结构优化升级提供高素质人力资源支持,使培养的人能“活跃于社会并发挥作用”。核心目的是利用政府的财政资助引导和调节大学的人才培养工作,提升人才培养与社会产业发展的匹配度。无偿化政策将促进日本大学培养符合产业分化和分工要求的高素质、高技术及创新型人才。

(二)政策工具运用

无偿化政策直接减免低收入家庭学生的学费和入学金,改革贷学金还款制度和创建无须偿还的给付型奖学金,对有需求的学生提供充分的援助。此外,无偿化政策增加了促进学生学习的获助条件,细化推动受资助学校实践教育的措施,明确获助标准,提升资助效应。

1. 加大减免或补贴低收入家庭学生教育与生活开支

无偿化政策资助的对象限定在低收入家庭,对真正有必要资助的学生提供充分的资助。通过实施高等教育学费减免等政策,创设给付型奖学金强化对低收入家庭学生的资助力度,有效弥补以往资助政策对低收入家庭学生资助不足的问题,进而提高低收入家庭学生的入学机会和提升高等教育人才培养与社会产业的匹配度。

考察日本以往的高等教育学生资助制度可知,学费减免政策早已有之,但实际减免的比例和金额并不高,加之日本政府对高等教育的拨款日趋减少及大学学费持续上涨的缘故,低收入家庭不堪重负[41]。为提升低收入家庭学生接受高等教育的机会,保障所有人接受高等教育的权利,无偿化政策提出要完善并落实对国、公立及私立大学中低收入家庭学生的学费减免措施。国立大学以学费和入学金标准额为上限进行免除,公立大学则以国立大学的标准额为上限进行减免。私立大学在公共财政支持和创收方面收获少,学费是其重要的办学经费来源,其学费远高于国、公立大学。因此,私立大学是在国立大学学费标准额的基础上,再加上私立大学学费平均额与国立大学学费平均额差额的1/2为上限进行减免,入学金以私立大学的平均额为减免上限。

日本学生资助机构(JASSO)提供的贷学金是重要的学生资助,分为有息和无息两种类型,由于需要偿还,可能造成“年轻人贫困化”和“贫困连锁”[42]。给付型奖学金与贷学金不同,只以低收入家庭学生为援助对象,学生毕业后无须偿还。政府以资助学习费、课外活动费、通勤费、伙食费、住宿费及通信费等名义发放给付型奖学金,旨在缓解学生在校期间及毕业后的经济压力。值得注意的是,针对不同类型的学校及学习模式,学费减免额度和给付型奖学金发放额度有所差异(见表1)。此外,对准低收入家庭(年收入为270万~380万日元)也会进行资助,对年收入为270万~300万日元家庭的资助额度为低收入家庭的2/3,对300万~380万日元家庭的资助额度为低收入家庭的1/3。

2. 创设收入联动返还型贷学金制度

日本贷学金以申请者的学业成绩和家庭经济状况为获批条件。在家庭分担更多高等教育成本的日本社会,贷学金制度具有重要意义。2020年,370万名在校大学生中约有148万名学生申请了日本学生资助机构(JASSO)运营的国家贷学金,每2.5名在校大学生中就有1名申请[43]。贷学金制度无疑为日本大学入学率的上升作出了贡献,但以有息为主的贷学金制度的扩充,带来了贷学金偿还困难、学生入学之初就背负债务等问题[44]。近年来,伴随经济发展变缓及学费持续上涨等新变化,为更好地发挥助学功能及改善贷学金还款拖欠问题,政府对贷学金还款制度进行了改革。

此前贷学金的还款原则是贷款发放结束后的第7个月开始还款,毕业后每月需偿还固定金额,月偿还额根据贷款总额计算,直至还款结 束。在毕业生就业质量不高导致经济处境依然艰难的情形下,贷学金还款拖欠问题持续恶化,贷学金制度逐渐被认作一类有缺陷的社会制度。学生资助机构开始强化还款制度,但招致了批评:贷学金不再是缓解贫困问题和社会贫富差距的事业,反而成为一种金融事业[45]。日本政府从政策层面重新审视贷学金还款制度,自2017年开始,以无息贷款的申请者为对象,实行收入联动返还型贷学金制度。新制度不规定具体的还款期限,年收入在300万日元及以上时,当年的月还款额依据上一年的收入确定,收入较低时月返还额小,收入多则月返还额较大(最多为月收入的9%);年收入低于300万日元时,每月仅有2000日元的最低还款额。

在日本,不同收入家庭学生的升学率存在明显差距、贷学金还款旧制度导致还款拖欠问题日趋加剧的背景下,改革贷学金还款制度,创设收入联动返还型贷学金制度,能有效提升低收入家庭学生的入学机会、减轻学生在校的学习生活压力及缓解毕业生的债务负担。此外,新的贷学金还款制度是根据个体收入决定还款额度,缓解困难群体的经济压力,不履行债务或拖欠债务的现象会减少,就制度的存续而言,收入联动返还型贷学金制度也比一般的贷学金制度更能长期生存[46]。

3. 增加促进学习的获助条件

无偿化政策对受资助的大学和学生均提出新要求,增加促进学习的获助条件,强调将学习成效作为大学和学生获取资助的条件,目的在于提升大学办学质量、促进学生学习,实现人才培养革命以促进社会和经济持续健康发展。

日本国、公立大学的办学经费主要来源于中央和地方政府的拨款,私立大学以学费收入为主,政府也会为私立大学提供补助金和贷款。旧政对大学提出“要加强办学管理”“公开财务和经营信息”等要求,但具体明确的实施细则有待完善。在财政兜底和大学入学率及学费持续上涨的基础上,大学即使不重视教学、科研及管理等工作,也有稳定的经费收入,能在激烈的教育市场中生存,高等教育面临质量下滑风险[47]。据此,无偿化政策在强化资助力度的基础上做出详细规定,要求大学必须通过学校主页或其他公开途径公开财务、经营信息。减免的学费及入学金是由政府直接拨付到大学,受资助大学必须公布借贷对照表、损益核算表等财务报表、办学事业报告书及监查报告等,考察学校是否将资金投入到提升教育质量的事业中。此外,招生人数、课程编制、毕业认定标准、学生毕业状况及就业质量等也是衡量学校是否有资格获取资助的重要参考信息。

旧政中多以“成绩优秀”作为申请限定条件,是一个相对笼统的概念,关于评判获助资格的量化规则有待改善,在资助真正有需要的低收入群体和提升学习质量方面的功能弱化[48]。无偿化政策结合原有政策,细致地完善了申请规则。初次申请时,以学生高中阶段的学习成绩和申请时是否表现出强烈的学习意愿为参考因素。入学后,在学习质量和学习意愿上有更加量化的规定:1学年取得的学分在学年最低应得学分的60%以下、GPA 等指标处于所属学部的后1/4及1年间的缺课率在20%以上的学生会受到警告,次数过多会失去申请资格;1学年取得的学分未在应得学分50%以上,判定学年的缺课率在50%以上,受到退学、停学处分及不能按时毕业的学生会直接失去申请资格。

4. 细化推动受资助学校实践教育的措施

日本总务省统计局发布的《2020年经济结构调查报告》显示,制造业、金融保险业、零售业及医疗护理业是支撑日本经济增长的重要行业,培养符合行业发展需求的实践型人才是当务之急。日本政府以往对大学提供财政资助,旨在推动尖端学术研究、提高本科教学质量及促进教育研究信息化,欠缺在实践教育层面的指向性规定。新时期对人才有新要求,无偿化政策要求受资助大学开展科学研究的同时,还要从社会和产业界的实际需求出发深入开展实践教学,追求学术研究和实践教育平衡。细化推动学校开展实践教育是通过设置实务课程、任用外部理事及改革成绩管理制度来实现[49]。

实践教育是连接大学和社会的纽带,在提升学生对专业与职业的认知、优化教育质量等方面发挥作用[50]。以往大学也开展实践教育,但存在没有配套的实践课程环境、实务教师不足及实习评价体系有待完善等问题[51]。无偿化政策提出要依据学科特性,开展适应社会和经济发展需求的实践课程,要从企业或其他机构聘请有实务经验的教员,同时配套完善学生履修实践课程所需的环境。此外,也可将学生在校外参与的实习定位为实践课程。实践课程与学生毕业标准挂钩,要求实践课程的应修学分要在学生毕业所需标准学分的10%以上[52]。对于因学科特性如哲学、历史等无法开展实践教育的课程,相关学校有必要公布和说明不得已的理由,及为开展实践教育所做的努力。

聘用产业界、医疗界、法律界等外部领域的专家担任理事,是明确并实现大学功能的路径。无偿化政策出台前,国立大学的理事会成员中外部理事仅占5%左右,私立大学仅占12%,高校人才培养与社会产业联系相对弱化[53]。聘用外部理事可直接获取各个领域的实际需求信息和有意义的实践知识,他们直接参与学校的经营规划、人事管理及财务监督等工作,推动大学内涵式发展。大学学生评价体系有待完善,实施何种类型的考试、成绩评判标准等一般由教师决定,如果教师欠缺实践教育理念,不利于开展实践课程[54],而实践教育事关能否培养高素质专业型人才。无偿化政策要求大学公布和实施严格的成绩管理条例,具体为:针对不同科目,公布授课方法和内容、课程目标及授课计划等,尤其要深入完善实践课程的授课模式、考核方案和标准;引进和公布平均学分绩点(GPA)等客观评价指标,准确分析学生成绩分布状况;掌握学生的学习意愿,了解学生的学习成效;制定并公布体现实践教育地位的毕业标准。

四、日本高等教育学生资助无偿化政策的成效与反思

(一)成效预估

2020年无偿化政策正式实施以来,在提升低收入家庭学生的入学机会和提升人才培养与社会产业匹配度方面已初见成效。2020年,低收入家庭学生的入学率增加,申请贷学金的人数显著减少。大学教师队伍、课程设置及理事聘用制度等方面也均进行了革新。

1. 对提升低收入家庭学生入学机会的预估

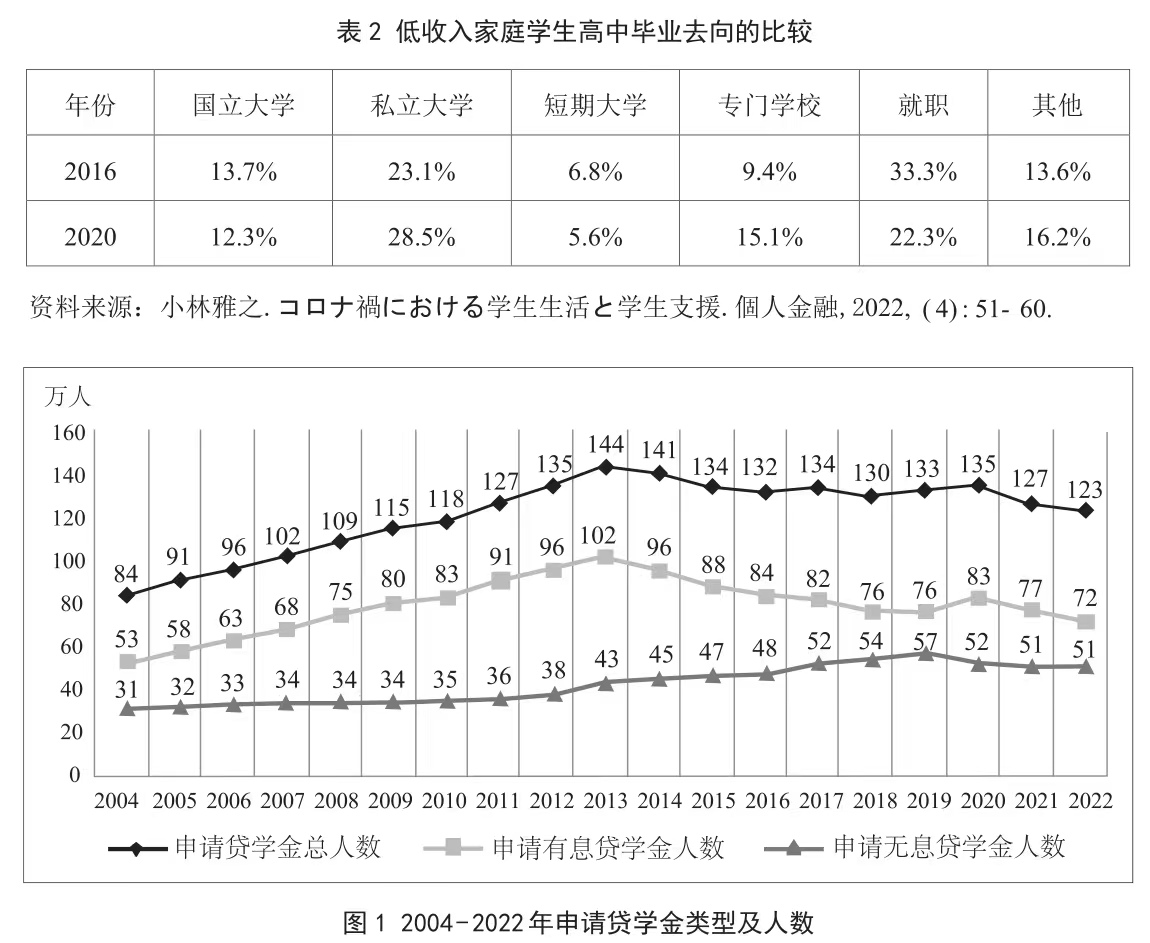

能否提升低收入家庭学生的入学机会是衡量无偿化政策成效的重要标准之一。文部科学省大臣在记者招待会上表示:“受无偿化政策的影响,预估2020年低收入家庭学生的入学率会上升7~11个百分点。”[55]2016年低收入家庭学生的大学入学率为53%,其中国立大学和公立大学合计为13.7%,私立大学为23.1%,短 期 大 学为6.8%,专门学校为9.4%(见表2)。2020年低收入家庭学生的实际入学率为 61.5%,增 加了8.5个百分点(见表2),符合文部科学省的预估,其中私立大学和专门学校成为低收入家庭学生升学的主要去向。此 外,无偿化政策对年收入为270 万~380万日元的准低收入家庭的资助也发挥了作用,学生入学率约增加了4个百分点[56]。日本学者在对数据进行比较分析和回归分析的基础上,认为无偿化政策在提升低收入家庭学生入学机会方面已初见成效[57]。

以日本现阶段的生育率及入学率推算,无偿化政策实施后,最初为约81万低收入家庭学生提供学费减免资助,约为2017年合计在籍大学生人数(320万)的25%,还有约17万人是有望通过无偿化政策进入大学的潜在升学者,而后被资助人数随适龄入学人口减少而减少[58]。而且受低收入家庭学生入学率增长的影响,会对不属于无偿化政策资助对象的社会中层产生拉动效应,增加其对高等教育的需求[59]。2017年贷学金制度通过强化资助力度、改革贷学金还款制度和创设给付型奖学金的改革促进了低收入家庭学生的入学。截至2020年底,共为约31万人提供了给付型奖学金;由于扩大了给付型奖学金,申请贷学金的学生数量显著减少(见图1),消减了学生及其家庭的经济负担。无偿化政策未来将结合幼儿及高中阶段的免费教育政策,持续缓解个人及其家庭沉重的教育负担,提升低收入家庭学生的入学机会。

2. 对提升人才培养与社会产业匹配度的预估

无偿化政策围绕促进人力资源开发、提升人才培养与社会产业匹配度展开,对大学教师队伍、课程设置及理事聘用制度等方面提出革新要求。高质量教师队伍是开展教育工作的核心,在日本社会和经济发展对理工科人才需求量增加的背景下,大学逐渐加大对工学、理学及医学等理工科教师的招聘力度,力求开展符合社会和经济发展需求的高等教育;文部科学省也逐渐放宽关于课程共享的限制,要求不同大学间及同一大学不同专业间实行课程共享,目的在于发挥各大学的优势和特色,有效地利用智力和物力资源,为学生提供灵活多样的课程尤其是实践课程,丰富学生的专业知识和加深学生的职业认知,为学生直接就业做准备;无偿化政策要求大学增加外部理事,强调发挥外部理事具有参与社会和市场经济活动的优势,帮助大学直接获取社会和市场需求信息。

自提出无偿化政策以来,东京大学等18所大学的工学、理学及医学教师分别为8336名、6249名及10713名,与2013年相比,分别增加262名、38名及398名[60],教师队伍建设与社会产业的联系进一步深化。大学不仅加快开发共享实践课程,还逐渐将实践教育与毕业标准挂钩,规定毕业需修满实践课程学分。大学中外部理事的比例逐步提升,并于2022年成立了大学理事制度改革特别委员会,确保外部理事正常参与学校的日常运营和管理。文部科学省发布了2022年符合无偿化政策要求的3162所大学名单,较上一年增加7所,包含不同类型和层次的大学、短期大学及专门学校等[61]。政府会持续对大学展开严格的审查评估,未履行无偿化政策规定且没有改善的大学会被取消资助,切实保证和提高教育质量。大学教师队伍建设、课程开放共享及完善外部理事制度工作均取得成效,无偿化政策出台至今对高校人才培养的调节和引导作用已初步奏效,未来伴随无偿化政策的持续实施,人才培养与社会产业的匹配度将提升至新的高度。

(二)反思

无偿化政策的制度逻辑遵循教育可以提高劳动生产率,进而提高劳动者收入,改善收入分配的人力资本理论观念,但人力资本理论上述观点完全成立需要以劳动力市场完全竞争假设成立为条件。无偿化政策有效发挥作用,尚需完善的高水平市场机制以及具有有利于人力资本作用发挥的政策环境。无偿化政策正式实施仅两年,对提升低收入家庭学生入学机会和人才培养与社会产业匹配度的作用尚需进一步考察。至于无偿化政策对消解“超少子化”所带来的劳动力短缺、阻断贫困的代际传递、提升生育率等间接政策效应的发挥和评估,更需要相关保障机制的完善和更长时期的考察。

无偿化政策加大补偿力度的取向遵循合理的成本分担需要“‘以需求为基础’或以‘经济状况调查’为条件的助学金和财政补贴贷款‘大体能够得到’而且‘充分’”[62]。但这需要财政的大力投入来保障,这会加重政府的财政负担。日本是以提高消费税等方式保障高等教育学生资助的财政投入。但各种政策的综合效应有待于进一步的检验。无偿化政策中对无息贷款还款方式进行以按收入比例还款设计的改革,其目的是加强贷款的回收。但按收入比例还款型贷款是一种个人延迟付费,对大部分学生而言其并不比传统型学生贷款“更便宜”,需要成熟的回收系统和确定收入的复杂程序,其优越性有限[63]。

无偿化政策通过学费减免拨款等方式加强对高校的管控,这容易造就高校办学自主权受到威胁,不利于大学自治。无偿化政策提升了公共财政对高校的投入,降低了高校的财政压力,特别是对于处于生源危机的私立高校,但这也容易造就高校降低持续改进办学质量的意识。

【参考文献】

[1] 日本内閣府.新しい経済政策パッケージについて.https://www5.cao.go.jp/keizai1/package/2017-1208package.pdf.

[2] 日本把奖学金分为给付型和贷与型两种,前者是根据学生的优秀程度或者需要程度给予一定数额现金,不需偿还;后者是为符合条件的学生提供一定额度低息或无息贷款,在学生工作以后分期偿还。

[3] 小林雅之高等教育費負担の国際比較と日本の課題日本労働研究雑誌,2018,(694):5—10.

[4] 山本清高等教育無償化政策と大学再編の可能性日本労働研究雑誌,2018,(694):41.

[5] 東京大学公共政策大学院,久保美雪等高等教育無償化の費用便益分析―高等教育無償化の望ましい在り方の検.討を目的としてhttps://www.pp.u-tokyo.ac.jp/wpcontent/up-loads/2016/ 02/graspp2017- 5113090-2pdf.

[6] 廖菁菁日本高等教育“无偿化”政策及其争议[J]高教探索,2020,(5):66—71.

[7] 钟绍峰,徐博日本高等教育无偿化政策及其影响分析[J]现代日本经济,2019,(4):83—93.

[8] 日本総務省統計局.我が国のこどもの数-「こどもの日」にちなんで-(「人口推計」から).https://www.stat.go.jp/data/jinsui/topics/pdf/topi- cs128.pdf.

[9] 日本総務省統計局.労働力調査(基本集計).https:// www.stat.go.jp/ data/roudou/sokuhou/nen/ft/pdf/ind-ex.pdf.

[10] 刘文军.论经济发展方式转变中的劳动者素质提升[J].中国劳动关系学院学报,2011,(4):36—42.

[11] 富泽宏之.大学の科学技术人材育成システムの展开と社会·产业ニーズへの呼応.研究技术计画,2021,(3):207.

[12] 片山尚平.人口減少と経済成長.経済科学研究,2021,(2):43—56.

[13] 缪子梅.高等教育场域中社会流动和阶层固化的社会学思考[J].黑龙江高教研究,2015,(11):14—16.

[14] 日本国立教育政策研究所.高校生の高等教育進学動向に関する調査研究.https://www.nier.go.jp/05_ke nkyu.seika/pdf_seika/r03/r040 12101_honbun.pdf.

[15] 木村治生[データで語る日本の教育と子ども] https://note.com/bi- wakomilk/n/n2b439b68279d.

[16] 日本文部科学省国公私立大学の授業料等の推移https://www.me- xt.go.jp/content/20211224-mxt_ sigakujo000019668_4.pdf.

[17] 武蔵株式会社中央値の推移https://www.musashi-corporation. com/wealthhack/median#13.

[18] Organization for Economic Cooperation and Development,“Education at a Glance 2021,”https://www.oecd-ilibrary.org/edu- cation/education- at-a-glance-2021_b35a14e5-en.

[19] 山口道昭.大学無償化制度と生活保護.自治総研,2020,(501):45—70.

[20] 黄静等.收入差距分化、城市化发展与教育收益率基于分位数回归的实证分析[J]教育与经济,2015,(6):18—24.

[21] 日本文部科学省.「高卒者保護者調査」.https:// www.mext.go.jp/a- menu/koutou/itaku/_icsFiles/afieldfile/2019/03/01/1413927_2.pdf.

[22] 倉満智.日本社会における格差の広がりとその対策.香川大学経済政策研究,2008,(4):23—48.

[23] 豊永耕平.学歴獲得の階層差生成メカニズムの研究動向.東京大学大学院教育学研究科紀要,2019,(59): 115—124.

[24] 佐藤嘉倫.現代日本の階層構造の流動性と格差.社会学評論,2009,(4):632—647.

[25] 小林雅之,王杰学生资助和高等教育机会均等(续2)——对中日美3国的比较分析[J]教育与经济,2006,(2):55—60.

[26] 小林雅之.高等教育費負担の国際比較と日本の課題.日本労働研究雑誌,2018,(5):4—15.

[27] 日本文部科学省.学生の修学状況(中退者·休学者)に関する調査https://www.mext.go.jp/content/ 20220301-mxt_kouhou01-0000- 04520_1pdf

[28] 日本文部科学省平成28年度学生生活調査https://warp.ndl.go. jp/info:ndljp/pid/11332885/www.jasso.go.jp/about/statistics/ gaku- sei_chosa/_icsFiles/afieldfile/2018/06/01/data16_all.pdf.

[29] 呉書雅.奨学金が大学生の経済活動及び生活時間配分に与える影響に関する実証的研究:プロペンシティスコアマッチングによる検証.東北大学,2020.

[30] 吉川洋.人口減少,イノベーションと経済成長.経済産業研究所,RIETI Policy Discussion Paper Series, 2015.

[31] 塩見みづ枝.大学のガバナンス改革に関する学校教育法等の改正について.大学評価研究,2015,(14): 17—24.

[32] 羽田貴史.大学管理運営の動向.大学の組織変容に関する調査研究,2007.

[33] 杨素萍,朱勇见.日本国立大学法人化改革及启示[J].教师教育学报,2018,(4):112—117.

[34] 山本清ガバナンスの観点からみた大学組織の変遷高等教育研究,2015,(18):29—47.

[35] 田凤.日本国立大学法人化改革及其启示[J]教育研究,2018,(8):148—152.

[36] 大森不二雄英国の大学授業料·ローン制度の成功から学ぶ教訓:高等教育の無償化論に潜む落とし穴 (特集「高等教育の無償化」を考える).大学マネジメント,2018, (12):24—34.

[37] 未增阳,陈新忠.高等教育入学机会公平的财政促进政策探析[J].当代教育科学,2012,(17):32—35.

[38] 周金堂.高校专业设置与人才培养、市场需求相关度研究以江西省本科高校为例[J].教育学术月刊,2018, (1):35—47.

[39] 小野隆彦.産業界で活躍する理工系人材の戦略的育成について.工学教育,2016,(3):4—9.

[40] 飯村亜紀子.特別講演「産業界の求める理工系人材ニーズと大学教育の現状について」.工学教育,2017, (2):2—8.

[41] 小林雅之,王杰.学生资助和高等教育机会均等(续2)对中日美3国的比较分析[J].教育与经济,2006, (2):55—60.

[42] 濱中義隆等.高等教育研究と政策奨学金研究を題材として.教育社会学研究,2016,(99):71—93.

[43] 日本学生支援機構.奨学金に関する情報提供. https://www.jasso. go.jp/shogakukin/chihoshien/sos-ei/zisseki.html.

[44] 大内裕和.日本の奨学金問題.教育社会学研究,2015,(96):69—86.

[45] 白川優治.奨学金制度の歴史的変遷からみた給付型奨学金制度の制度的意義.日本労働研究雑誌,2018,(5):16—28.

[46] 阪本崇.所得連動型貸与奨学金その理論的背景と課題.高等教育研究,2019,(22):29—48.

[47] 小藤康夫大学の授業料無償化とモラルハザード専修商学論集,2019,(109):51—59.

[48] 藤村正司大学进学における获得格差与高等教育政策的相关教育社会学研究,2009,(85):27—48.

[49] 日本文部科学省.幼児教育·高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針https://www.mext.go.jp/ component/a_menu/education/ detail/ _icsFiles/afiel- dfile/2019/03/20/1414592_001_1pdf.

[50] 金岡敬子.キャリア支援とビジネス実務教育.四天王寺大学紀要,2017,(63):381—392.

[51] 宮嵜靖則.薬学教育6年制における実務実習の問題点について.薬剤学,2011,(4):215—217.

[52] 日本的大学设置规定,四年制及以上的大学,必须修满124个学分及以上才能毕业。实务课程学分为毕业标准学分的10%以上,因此,要修满约为13个学分及以上才满足毕业要求。

[53] 日本文部科学省.国立大学法人·学校法人(私立大学)における理事の構成.https://www.mext.go.jp/b_ menu/shingi/chukyo/chukyo4/ gijiroku/icsFiles/afieldfile/2018/03/30/1403109_03.pdf.

[54] 豊田雄彦,市川博.GPA制度の導入による適切な成績評価.自由が丘産能短期大学紀要,2007,(40):81—93.

[55] 日本文部科学省.萩生田光一文部科学大臣記者会見録.https://www.mext.go.jp/bmenu/daijin/detail/ mext00153.html.

[56] 小林雅之.コロナ禍における学生生活と学生支援.個人金融,2022,(4):51—60.

[57] 小林雅之,濱中義隆修学支援新制度の効果検証桜美林大学研究紀要,総合人間科学研究,2022,(2):52—68.

[58] 大和総研高等教育無償化で学生が流出する地域はどこかhttps://www.dir.co.jp/report/research/law- research/law-others/20190405_020730.html.

[59] 山本清.高等教育無償化政策と大学再編の可能性.日本労働研究雑誌,2018,(694):41.

[60] 日本文部科学省科学技術·学術政策研究所.研究大学における教員の雇用状況に関する調査.https://ni-step.repo.nii.ac. jp/?action=pages_ view_main&acti-ve_action=repository_view_

main_item_detail&it-em_id=6730&item_no=1&page_id=13&block_id=21.

[61] 日本文部科学省.高等教育の修学支援新制度の対象機関リスト.https://www.mext.go.jp/a_menu/kou- tou/hutankeigen/ 142183- 8.htm.

[62] D.B.约翰斯通.高等教育财政:问题与出路[M].沈红,李红桃译.北京:人民教育出版社,2003.330.

[63] 同上,295—297.

(来源:《清华大学教育研究》2024年第5期)